撰文 | 郑文

编辑|周长贤

「一路波折,受益良多,未来可期。 」

5 月中旬,理想汽车多位高管去了一趟美国硅谷,产品部高级副总裁范皓宇在朋友圈里对这次行程作了如上总结。

从硅谷回来后,理想汽车智能驾驶副总裁郎咸朋博士则在朋友圈发表了一篇「小作文」:

「L4 科技公司做不出自动驾驶,只有 Tesla(路线)可以。认知层面、产品层面、组织层面,两者都有巨大差距。

自动驾驶实现的路径其实很清晰了,但问题在于这帮聪明人愿不愿意真正接受和从事 dirty work,并在很长的时间里没有回报的做这些事情,而且承受来自外部、内部和自己内心的巨大压力,这其实是反人性的......」

其实,对于自动驾驶的路径与未来,国内与自动驾驶相关的头部企业已经达成共识。

比如,毫末智行董事长张凯屡次在公开场合表示,渐进式路线是毫末一直坚持的路线。

地平线创始人余凯甚至直言,「十年以后,连 L3(自动驾驶)都不会真正实现」。一语浇醒了业界许多梦中人。也许是安慰,也许是奉劝,他建议业内人士不要太焦虑,「因为行业发展没那么快」。

与此同时,随着行业对市场的理解和预期越来越理性,一些自动驾驶企业已经或正在推出更接地气的产品解决方案,很多车企更是把 L2 作为标配。由此,汽车行业从一味追求高指标或者高性能自动驾驶功能模块的狂欢,转向兼顾性能与性价比量产方案的理性务实路线。

对理想汽车来说,这显然算得上一个不坏的消息。在消费者的观念里,虽然理想的产品定位非常符合用户需求,但在蔚小理中,理想的自动驾驶研发一直都处于末位。

是时候改变了。

一次重要的决定

从 2021 年开始,理想才开始全栈自研智能驾驶,一切都起源于理想内部发起的「卫城计划」。

在此之前,如果说理想汽车原首席技术官王凯(已经离职)从现实的角度,主张以「白盒模式」(开放代码)和供应商合作,那么郎咸朋就是自研的拥护者。

先不要急于判定谁对谁错,这对谁都不公平。要知道,早期理想的辅助驾驶研发团队,成员只有 20 余人,算力团队 10 余人,向范皓宇汇报。现实明摆着,无论是资源还是人力,都无法支撑完整的自研,因此,王凯选择的模式最具有可行性。

而郎咸朋的判断是,如果采用供应商的方案,短期来看沟通对接的消耗非常大,长期更高阶的辅助驾驶找供应商很难,此路一定走不远。

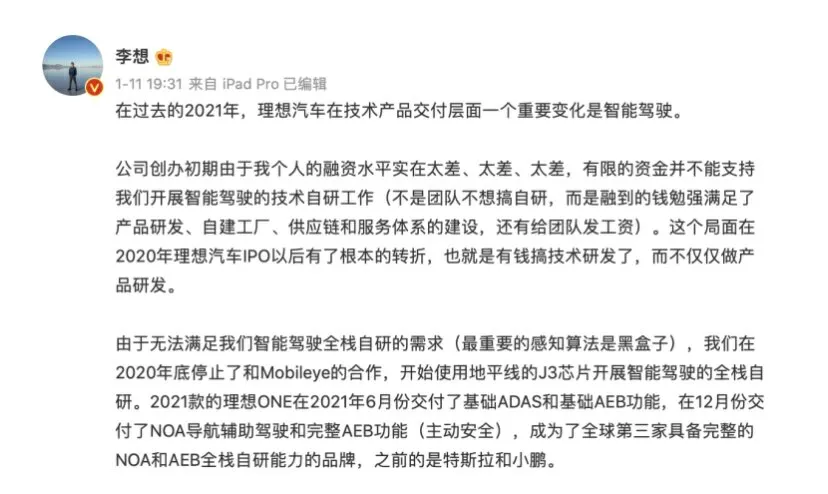

谁都没错,实在要怪只能怪时机不对。理想汽车创始人李想曾在微博上透露过他的反思,「公司创办初期我个人的融资水平实在太差、太差、太差。有限的资金并不能支持我们开展智能驾驶的技术自研工作。」

非自研方案产生的 困 扰,很快就具象上演了。 2020 年 9 月的一天,李想给郎咸朋打了个电话,语气中带着情绪,督促他去分析一个最近碰到的问题。

那段时间,连续发生两起 2020 款理想 ONE 在高速上开启辅助驾驶后,与并线中的货车发生碰撞的事故。

在处理这次危机时,团队想出的方案是增加预警功能,并将需求给到了供应商,得到的回复是:可以做,需要等两个月。这样的结果,郎咸朋是不能接受的,他连夜带着团队和设备,赶到供应商那儿跟进处理。尽管最终时间压缩在了两周,但沟通的困难让团队感到被动。

参与到项目中的成员表示:「我们想做的东西很多,但是束缚太多,就是因为没有自研能力,一切都依赖供应商,他们会跟你扯资源问题、扯项目资金问题,一大堆掣肘的因素在里面。」

2021 年年初,郎咸朋终于等到了机会。

此时,理想汽车敲钟上市四个月,理想 ONE 刚经历了一个完整的销售年,但外部环境开始急剧变化,竞争局势越来越凶险。

1 月 26 日,小鹏汽车正式推送 NGP,郎咸朋当晚就借来车辆体验。他惊讶地发现,即便在晚上,小鹏 NGP 一路表现稳定。

现实很残酷。虽然,理想汽车上一年取得了 3 万辆的销量成绩,但远不足以停留在安乐窝,如果智能化部分不跟上,很难有更大的销量突破。

2 月 12 日,大年初一,郎咸朋接到李想的电话,第一句话就是问,有没有决心把自研的事儿做成。李想说,团队有决心的话,他也下下决心,一起把这事儿做好。

事实上,就在十天前,郎咸朋在智能驾驶研发群里立下了军令状,「要形成自研能力,否则自己第一个辞职」。 这句话让李想看到了决心,而那通电话最终促成了靴子落地。 几分钟后,在合伙人级别的微信群里,李想宣布决定自研,让大家配合郎咸朋的工作。

由此,「卫城计划」智能驾驶项目正式启动。2018 年 1 月就加入理想汽车的郎咸朋,曾担任百度智能汽车事业部高精地图与自动驾驶技术总监,在理想蛰伏三年之后,真正有了用武之地,成为「卫城计划」的实际主导者。

回头来看,这一时间几乎是郎咸朋能等来的最快的节点,也是理想或许能补位成功的最后时间窗口。

一次次节点延期

实际困难远比想象的更多,团队规模的限制,硬件基础的桎梏,都是理想汽车无法忽视的与对手间的差距。

到 2021 年底,理想汽车的智能驾驶团队已经从 2020 年底的 40 余人增加到 600 余人,团队扩张很快,但同期蔚来的规模是 800~900 人,小鹏 4500 位研发人员里有约三分之一的智驾相关人才。

「卫城计划」启动后,李想给到郎咸朋团队第一个 deadline,就是 2021 款理想 ONE 的发布时间——5 月 25 日。

团队推算完整车的各个时间节点后,发现他们从 0 到 1 搭建架构的时间只有一个月,一个月之后就是测试、验证。

结果可想而知,各种问题层出不穷。勉强做完第一阶段功能后,参与验证测试的整车研发负责人刘立国直言:「郎博,我觉得就现在这个状态,你们至少还要四个月才能搞定」。

还剩下 55 天,四个月的工作量怎么完成?不夸张地说,团队每天都在经受极限压力测试,过程的艰辛不言而喻。

据 42 号车库披露的信息,发布会当天上午十点,郎咸朋在公司高层群里发了一条消息:经整车和质量部门确认,基础辅助驾驶已经达到交付状态,晚上发布会可以正常进行。

在这天的发布会上,李想终于能说出,「我们全栈自研了」,交付到客户手中的 2021 款理想 ONE 提供了自研的基础 ADAS 和自动泊车功能。

如果说,前期的搭建是难度不大但工作量巨大的工作。那么,5 月 25 日之后需要突破的内容,才是智驾真正的挑战。

算法框架的重构,OTA 之后产生的新 BUG,一次次节点的延期……过程的艰辛无以言表,但无论如何,2021 年 12 月,NOA 如期交付了。

理想汽车在跌跌撞撞中实现了自研的突破,对团队来说,那是除了理想 ONE 的交付之后,第二场重要的补位战争。面对小鹏这样强劲的对手,他们有了面对接下来的竞争的信心。

2022 年 3 月 30 日,理想汽车发布了 L9 所搭载的全自研旗舰级智能驾驶系统 AD Max,系统采用全栈自研的感知、决策、规划和控制软件,保障系统的可靠性和高成长性。

自研这事儿,理想团队做成了。

一些 dirty work

随着 Waymo 等奔着最高形态去的自动驾驶公司面临巨大困难,冷静下来的行业倒向渐进式的那边。

现象背后的深层逻辑是,自动驾驶技术发展普及路径的改弦更张。在落地量产时,什么愿景、理想,都要暂时抛诸脑后,商业化要求的是功能、交付与成本的平衡,在成本可接受的基础上,要求产品体验兼具方便好用。

这很符合理想汽车的团队文化,先做能力范围内的事。

这意味着什么呢?就是郎咸朋感慨的「dirty work」。聪明人加笨功夫,没有捷径,过去两年多,团队的高压工作状态就是真实写照,但成绩也显而易见。

2021 年 9 月,知乎答主陈光针对 2021 款理想 ONE 做了一次测评,结果是 AEB 功能令人失望。无论面对静止的成年假人、儿童假人还是横穿假人,在碰撞过程中既没有任何警告,也没有任何刹车动作。在真实的隧道、雨雾、盖车衣的车辆等场景中,均挑战失败。

次年初,懂车帝对 OTA 之后的版本进行测评,主动安全的测评成绩居然在 100 多款车型中拿下了第一,是唯一对横向车辆进行 AEB 响应的车型。

现在回看理想汽车的智驾自研过程,系统标配的决策也起到了很重要的作用。

2017 年,李想找还未入职理想的郎咸朋聊,问他自动驾驶什么要素是最关键的。他的回答是数据。

2023 上海车展期间,郎咸朋在接受媒体采访时,进一步强调了数据的重要性。「这个数据不单单是数据本身,它其实是暗含获取数据、处理数据以及应用数据的一套系统。我们把它叫做数据闭环系统。」

也许就是这一因素,最终影响了理想智驾系统只做标配不做选配的决策,摒弃了其他车企选用的订阅模式。在理想自研之后,数据以惊人的能量进行了反哺。也就是说,从 2019 年四季度交付第一台理想 ONE 开始……每一辆用户车辆都是数据采集车。

在硅谷的分享会上,郎咸朋指出,「目前里程数据已经超过 5 亿,这是上个月(4 月)的事情,到今年年底我们估计一下,会有 10 亿公里以上的数据。」

而在这些数据里,发生接管、急刹之类的场景就被认为是重要场景,会触发这一段数据的采集和回传。在 5 亿数据里,包括了超过 10 亿的数据段,整个训练时长是 1000 多万小时,相当于一辆车自己跑一两千年的水平。

有趣的是,张凯与郎咸朋的观点不谋而合。

「获取高质量数据,对自动驾驶技术的发展是非常关键的一步。所以最好的方式,我们认为通过一个系统,能够让真正的驾驶员开这个车,真正用这个系统,从而获取他在驾驶过程中的一些数据,做到数据驱动,逐步完善我们整个智能驾驶的能力和用户体验。」

他认为,数据是驱动自动驾驶成熟的核心要义,成本降得再低,数据驱动的底线一定要坚持住,才能做到可持续、可生长。

换而言之,渐进式路线是数据积累的最佳路径。这也是郎咸朋认为「只有 Tesla 可以」的原因。

结语

2023 上海车展上,理想宣布 AD Max3.0 的城市 NOA 导航辅助驾驶系统将从今年二季度开始推送内测用户,此外,年底前的目标是在中国 100 个城市覆盖高阶智能驾驶。

压力一直都在,但早期的团队不足、硬件限制等困境已经改善不少。比如,从 L 系列来说,无论是 Pro 还是 Max 都具备周视的相机和大算力的芯片,给开发工作带来很大的自由度。

在 2023 上海车展媒体沟通会上,理想汽车智能驾驶产品负责人赵哲伦称,「(硬件)是否能够支持到 2025 年,目前来看肯定是可以的,但算法和数据、算力是在持续提升的,是螺旋上升的态势,所以往后会越来越好,但这一代我们认为也能做到足够好。」

「蔚来、小鹏、理想三家里,一两年之前,大家肯定都会把理想排在最后面,觉得理想在自动驾驶的投入、研发的进展不如其他两家。」郎咸朋在硅谷分享会上总结道。

「但是从今年开始,这种声音会慢慢有一些变化。」他自信地说。