撰文 | 郑文

编辑|风千里

「有本事,能把垃圾集成起来成为一个好东西,这是最牛的。最害怕的是,把最好的东西集成垃圾,这是最惨的。」

7 月 20 日,在上汽设计中心,对于造车新范式下 OEM 的核心能力,上汽集团副总裁、总工程师、上汽集团创新研究开发总院院长祖似杰说了上面那句玩笑话。

这个全新设计中心,曾诞生过国家领导人那句响彻行业的话:「发展新能源汽车是中国汽车由大变强的必由之路」。

这里也是上汽各品牌新产品造型评审的地方,即车型诞生的地方。

在现场,上汽展示了 800V 碳化硅电轴、整车中央协调运动控制器(VMC)技术、「中央计算+区域控制」的全栈 3.0 智能车解决方案……这些关于「脑身心」的核心技术,将在今年下半年开始发力,到 2025 年陆陆续续落地。

据透露,「强劲心」800V 碳化硅系统,将在今年下半年智己第三辆车上发布落地;「敏捷身」VMC 车身运动控制的技术,将在 2024 年首发,在智己产品上落地;「智慧脑」全栈 3.0 的首发应用在 2025 年左右,也将首先应用在智己上。

此前上汽集团公布了七大技术底座,包括星云纯电专属系列化平台、珠峰机电一体化的架构、平台化的魔方电池系统、绿芯电驱动系统、银河智能车全栈解决方案等技术底座。

而现场展示的这些技术栈,正是星云架构下三个关键性技术:固态电池、800V 碳化硅电轴、VMC 中央集成控制技术。

关键技术落地,免不了一番厚积薄发,背后是研发范式和顶层逻辑的贯彻。7 月 20 日,上汽集团举行技术解析沟通会——「智咖汇」,上汽集团技术领军人祖似杰带领研究院和上汽各品牌的技术骨干,畅聊技术创新背后的故事:

从「脑身心」的立体布局,聊到技术和用户的双层开发逻辑、全栈自研的底座范式、全栈 3.0 的带宽、共性技术和技术货仓等,及由此带来的增效增速策略。

《出行百人会/AutocarMax》发现,不管是产品思维,还是技术选择方法论,又或者是对能力边界的界定,传统车企已经形成了一些方法论和独特见解。

拨乱反正之后的全栈自研

关于全栈自研,在 6 月上旬的某论坛上,余承东和朱江明曾当面「吵」起来。

反方余承东的论点是,「如果选择什么都自己干,将会被历史淘汰。」 论据有两点,其一,智能化转型投入巨大,后面投入量级更大,全栈自研资金跟不起会被拖垮;其二,智能化如果做不到最好的体验就会被干掉。

正方的论据也很有力,核心技术不掌握在自己手里,后续迭代的效率成本和供应链成本也会巨大,而且直接制约研发能力。

那么作为业内最坚定的「灵魂在我」派,上汽的全栈自研如何理解和落地?

祖似杰一句话道出原因。

「作为整车厂,我们对产品负最终责任,客户找到我,我不能说这个不是我做的,是供应商做的,供应商对这个产品负责,这绝对不允许。这是一个真正 OEM 必须具备的素质。」

他说,追求全栈自研,并不是为了越俎代庖,而是为了更好知道产品的逻辑关系,为产品负责。

主机厂怎么负得起产品的责任?祖似杰说,「我们的集成、融合要非常之强。全栈不是说所有的东西都自己做,但是对全栈里面每一个逻辑关系,谁跟谁连接,是很清晰的。」

即整体的逻辑关系都必须全部掌握。在掌握的前提下,有一些东西可以让供应商做,它有规模效应,比主机厂亲自做的成本更低,但是主机厂对它是可控,而不是全部自己做。

「这个前提是很清楚全部的逻辑关系,刚开始即便千辛万苦有斗争也要做一遍。」上汽的全栈自研,不是什么都做,更精准的说法应该是全栈可控。

祖似杰解释,在前期 OEM 做得比较深,到一定阶段,很多东西,整车厂一定会和供应商合作。只是不同阶段,策略不一样,到了一定程度,社会分工永远是必然存在的。

「我们真正掌握之后,可以做很多融合、集成创新,要把这么多复杂的系统,最终体现出来的是车的整体都好,而不是某一个地方好。整车厂这方面的能力一定要非常强。」

软件定义汽车,数据决定体验,场景创造价值……新汽车需要新模式。比如,手机本身变成车的域控制器的一部分,要打通这些东西,前提是需要知道手机的机理。祖似杰补充道:「这并不意味着我们要把手机做一遍。但怎么保证融合,对上汽工程师提出非常高的要求。」

从「场景创造价值」的角度出发,有资金实力的上汽,也会同时储备两条不同的技术路径。

以 800V 和换电来举例。从技术栈来看,两者并不相同,但是如果从客户使用便利性角度看,800V 和换电并不是对立的,共同特点是补能快。除了共通优势,分别有其他的优势。比如,800V 效率高、功率强、驱动强。

有资本才可以不做选择,比如,在 800V 和换电两个技术路线中,蔚来主要选择了换电路线,而小鹏、理想选择了 800V,上汽则可以两个技术栈都布局。

哪些必须深度自研呢?

上汽有两个标准:一是最终对产品负责,二是用户非常关注的、密切相关的都要自己做,这样才能快速反应。在产品快速迭代的过程中,主机厂需要有 OTA 能力,而不是让供应商来把控。

自研与协作的新范式

在 4 月份的上海车展上,长城汽车 CTO 王远力指出,「很多人会说掌握全栈自研的能力就等于构建了一个相对封闭的生态,恰恰相反,掌握全栈自研能力更需要合作伙伴的深度协同协作。」

此番话,与上汽的实践不谋而合。

过去几十年的经验,上汽坚定的研发观念:一是自主开发,二是合作共同开发。这两点分别指向自主、开放。在全新赛道,自身的研发体系怎么打造?跟外界要形成什么样的关系?一种新的研发范式正在形成。

比如说,智能车随着复杂度增加,软件整体的架构、硬件的关联度,某种程度上是决定将来智能车最核心的部分。

上汽集团创新研究开发总院副院长、零束科技 CEO 李君坦承,在智能车新赛道上,他们有所为,有所不为,一直在反复调整,旧地图找不到新大陆,但是新地图在哪儿? 不知道。

「我们在不断的摸索过程中,通过不断地碰壁,掉到坑里爬出来,标记这里有一个坑,下一次不要掉下去了,不断地摸索新地图。我们到底哪些做,哪些不做,不断动态调整。」

祖似杰介绍,在底层技术的基础上,中间的很多合作模式,包括跟供应商开发的模式也发生了变化。过去与供应商井水不犯河水,现在分得不是很清楚,特别是软件,你中有我,我中有你。

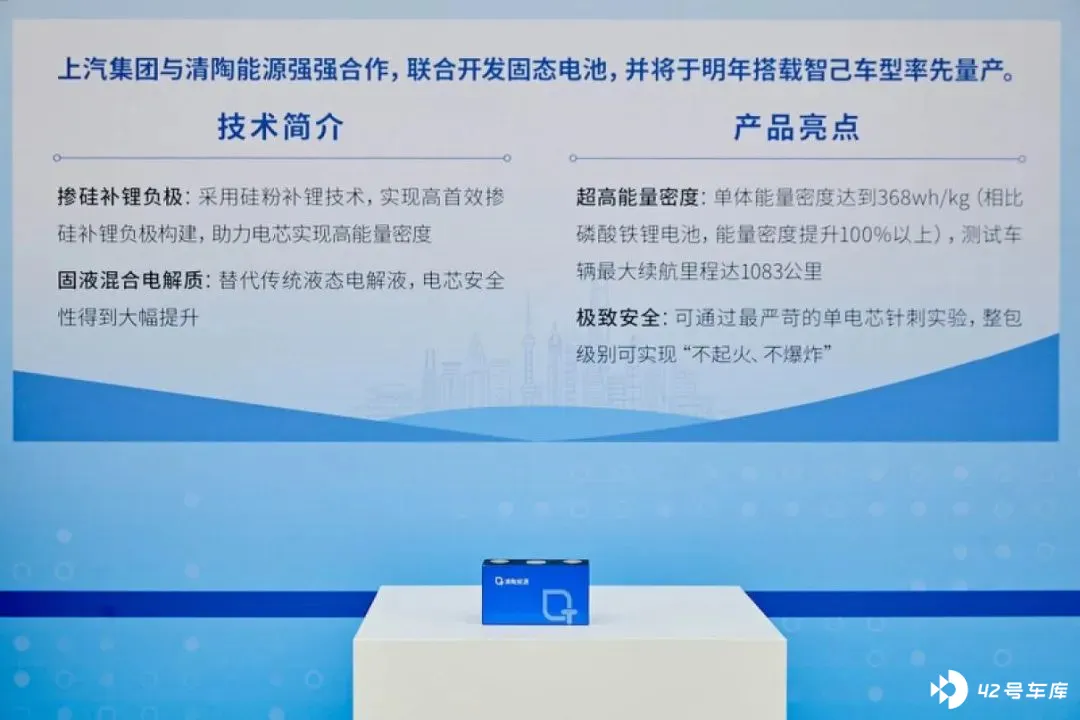

我们可以看到,深度自研的上汽合作伙伴也很多,比如固态电池找了清陶,智驾找了 Momenta。祖似杰称,「这个(探索)还在过程中,经过这几年的摸索,我们认为基本上大的脉络已经形成,我们的组织架构也在做一些重整。」

共性与个性

一个企业的技术需要有共性部分和个性部分,共性部分是为了尽可能拉低消费者使用创新技术的成本,个性部分则在很大程度上决定着品牌的 DNA。

对此,祖似杰在沟通会上做了充分介绍,可以把底座技术想像成在这个技术上有很多共性的技术,还有技术货舱,品牌会选择不同的技术来组合,形成比较清晰的品牌 DNA,适合它的用户群。

底座技术最典型的就是星云纯电系列化平台,它是上汽自主电动汽车研发底座,是首个纯电专属系列化平台。以星云平台和银河全栈为基底,上汽智己、飞凡、荣威和 MG 新能源汽车四个品牌都脱胎于此底层的共性技术。

底座除了有平台化共性,还有梯度化、模块化特点。祖似杰举了一个例子,吃一碗面,可以选择很简单的清汤面,还可以选加东西,不同的梯度东西不一样。

6 月份的上险数显示,乘用车销量是 196.88 万辆,其中新能源占比 65.28 万辆,渗透率达到 33.2%。据预计,2025 年渗透率将超过 40%,甚至接近 50%。这意味着,新能源车将充分渗透到了各个细分市场,也意味着,不同的用户群会有截然不同的需求。

这给到主机厂的启示是品牌定位要做好,品牌阵列要梳理清楚,技术的共性部分与对品牌的定制化部分也要做好区隔、规划。

另外,祖似杰透露,研发总院有专门的品牌部门,对各个品牌进行支持,有的技术需要定制,有的是个性化的,总院支持品牌瞄准自己的用户,形成特有的 DNA。

比如,智己的定位更高,它的用户群可能比较喜欢操控、智能化,可以用最新的技术,为了满足用户的需求,甚至也可以选择外部的技术。「我们是开放的结构,形成智己独特的品牌特色。」

而飞凡、荣威则希望更多顾及到家庭型用户,大众用户。其中,飞凡品牌会向极智舒适感受靠拢,荣威则希望进入到更主流的市场,现阶段荣威还是第一代产品,到年底,D7 上市将拉开新一代产品序幕,价格亲民。MG 品牌聚焦于全球市场,需要满足当地市场的本地化需求。

从现阶段的市场表现看,上汽集团今年二季度的新能源销量环比一季度增长 61.9%,而智己、飞凡月销量稳定在两千多。未来随着技术的不断释放应用,在市场上的表现或将更进一步。

结语

车企的思维正在悄然发生转变。

不久前,我们还常常听到座舱、智驾单独分开的营销口径,在智咖汇上,李君则给出了新的思路。

他指出,技术底座最终还是需要用户买单。过去智能驾驶和智能驾舱的思维是供给侧思维,基于技术导向(不同域)来宣传。而消费者往往不管什么座舱、智驾,他们要求的是出行更安全、端到端的整体体验更好。

李君举了一个例子,比如在小区开车,小区比较窄,主机厂要考虑的是此类场景,怎么能利用智能化更好帮助用户解决问题。一切智能化都需要围绕终端用户高频、刚需的场景,这一点是数字化体验方面需要做的。

技术转化成市场,最重要的是满足消费者的需求,这是开发者的使命。

祖似杰强调,「智能化是汽车的未来,但不是简单的炫技,不是让用户不断地去学习很多新的技术,而是让用户更简单、更加专注在出行中的连贯、不间断的体验和交互。」

正如飞凡汽车产品中心总经理王永强所说,生态域推送出去,就是为了给所有客户创造一个更好的开放式,更加人性化的车辆使用环境。