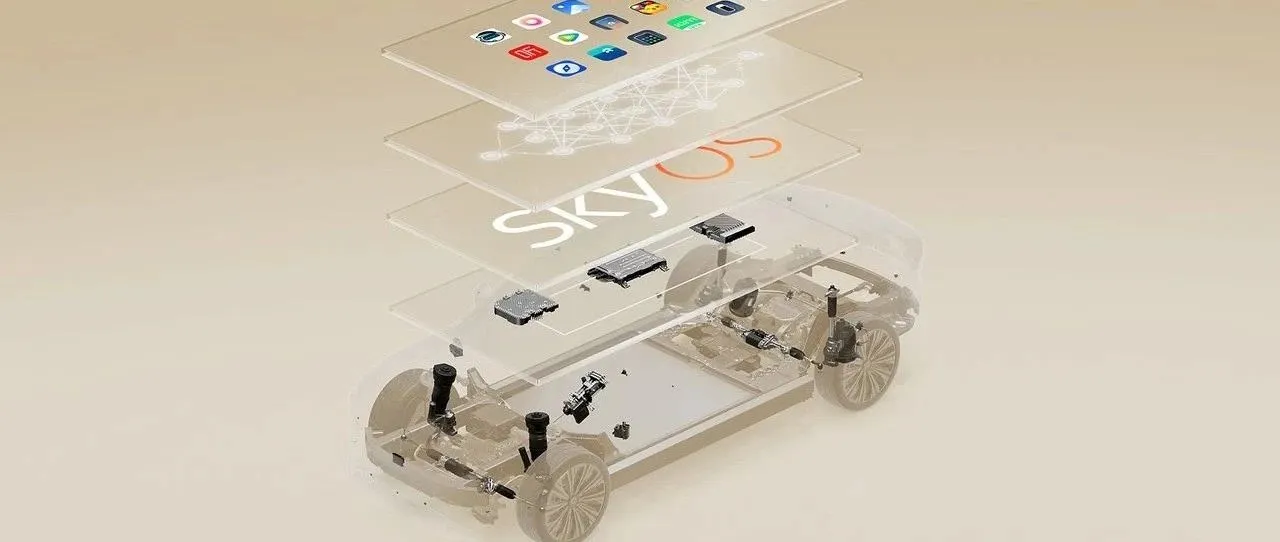

方向1:车机互融

这是华为最擅长也是正在做的事情,OPPO,VIVO和小米也有一个ICCOA的联盟在制定车机互融的标准和技术框架。

我一直有个疑问:车机的终点是什么?当座舱内的功能应用达到一个平台期,是否还需要追求更高性能的芯片?对于低端车,或者没有搭载高性能座舱芯片的老车,通过车机互融共享算力的形式提升车机的功能性和娱乐性会不会是一个比较好的途径?特别是对于合资车,尤其是日系车。

另外就是大模型的应用,怎么让大模型上车?是直接在座舱部署,还是通过车机互融的方式曲线进入。我自己偏向后者。因为手机是我无时无刻不带在身上的东西,并且大模型到最后连接的是服务,服务的打通很难,我宁愿相信手机厂商在这方面会更有优势,并且更快。

方向2:车辆底层硬件之间的通信

在星闪联盟发布的白皮书中,在汽车领域,有提到可以利用星闪做无线BMS,主动降噪。这其实就是将原来元器件之间的有线连接形式改为星闪的无线通信形式。目前最典型的应用,或者说最promising的就是无线BMS,说不定在问界的车上已经用上了。

由于本人非汽车电子专业出身,下面的内容仅为自己的个人臆想。

当更多的元器件,比如感知硬件,控制器,执行器之间可以通过无线方式通信,摒弃掉CAN,Flexray,ETH这种有线通信。没有了物理的线束,在一定程度上可以给车辆减重,现在说的区域控制器或者Domain+Zone/CCU+Zone的EEA在一定程度上也有这样的考虑。

不仅仅是重量上的减少,还有空间上的优化。优化出来的空间其实也有一定的想象空间。如果,万一,无线的比例能够达到一个比较高的程度,优化出来的空间,配合其他减轻车身重量的技术,是否可以装更多的电池?

另外优化出来的空间能否给到座舱,像因为有换电机构导致造型和空间受到限制的车型,比如蔚来,飞凡这些,是否可以不用再为此做妥协?再或者,A级的车身能够提供B级的车厢空间

最后一点,上面这些臆想都利好碳中和。

这一切的臆想建立在技术可行,安全可靠,并且成本可控。或者简单说,用它能带来足够可观的经济价值才行。

方向3:音视频传输

这方面显而易见,不赘述