作者:Mr.Yu

令 Mr.Yu 没想到的是,在 6 月下旬造访全国四大火炉之一的南京,居然一点儿也不热。另外一个没想到是,除了行业人士在论坛上分享了关于智能座舱的真知灼见之外,机缘巧合之下还获得了一些额外的洞察。

上周,Mr.Yu 受邀参加了由中汽创智科技有限公司(China Automotive Innovation Corporation,下文中简称中汽创智)于创立一周年之际举办科技节活动。

中汽创智是由兵器装备集团、中国一汽、东风公司、长安汽车和南京江宁经开科技共同出资 160 亿元设立的出行企业,聚焦于智能底盘、氢燃料动力、智能网联三大核心领域,定位为新能源智能网联汽车前瞻、共性、平台、核心技术的研发及产业化。

在误闯了自动驾驶论坛的会场时,正赶上地平线创始人余凯博士关于《汽车智能芯片驱动自动驾驶发展》的演讲。余凯博士幽默的演讲风格让 Mr.Yu 几乎忘了自己走错路了,于是饶有兴趣地驻足听完。现在回想起来也是意外收获之一。

我们认为,这一页包含的信息,很大程度上代表了国内汽车芯片头部玩家对全球范围内友商竞品的认知。

回到智能座舱论坛会场,正赶上来自科大讯飞的行业专家分享座舱内智能助手。进一步来讲,是科大讯飞的 AI 定制化工具。

这套工具不仅可以生成人形角色,还包括:

非人形角色 —— 像是大型体育赛事的拟人吉祥物,如 2008 年北京奥运会的福娃;

外设实体 —— 有硬件外设作为交互终端的实体,如蔚来的车载人工智能 NOMI、物灵科技的早教机器人 Luka 系列等等;

抽象形象 —— 如 Windows 10 中只闻其声不见其人的微软 Cortana,或拥有极高辨识度的百度小度的那双豆豆眼;

Emoji—— 如果哪天聊天表情都有智能可交互了,想想会觉得颇具儿童邪典的意味。

这套有点像游戏中「捏人」角色创造系统的工具,作用是给到各类有 AI 产品和能力需求的企业,用作定制化开发。

显然,科大讯飞对于智能助手在智能座舱场景中的存在意义,有着自己的一套理解:

一方面,以情感连接强调人车之间交互的可持续性;另一方面,强调服务的全场景可触达。

在随后的分享中,我们还见到了商汤的 AI 定制化工具。

商汤方面认为, 车载人工智能「拟人化」正在成为车内人机交互的必然趋势 。

从行业角度出发,我们认为从实体车载机器人到屏幕影像虚拟助手,再到全息投影虚拟助手,之间的关系并非逐级递进。

相反,主机厂和开发者会更多地基于品牌定位、车型价格、用户人群构成等要素去考虑,虚拟助手一水儿的 双眼面积相加占面部面积三分之一以上的 二次元美少女形象,反而容易引起多数人的反感。

甚至煞有介事地将虚拟伴侣运营商店方案,包括虚拟形象、表情、服装和动作的定制周期,也一并写进了 PPT。

不管是智能语音头部厂牌科大讯飞,还是智能视觉独角兽商汤,都制定了面向 B 端的 AI 定制化工具平台。我们有理由认为确实很多企业存在这方面的需求。

这里的人工智能,实际上是包含了计算机视觉、自然语言处理、深度学习等六大领域的复合学科。

回到我们的话题中,一方面 AI 平台企业会根据客户需求,提供形象定制化和精细化的运营方案;另一方面,AI 平台企业不只提供形象设计定制,也会把各项能力做成插件,进而衍生出类似应用市场的生态。

我们都知道,不管是基础层还是应用层,AI 技术和产品的研发都是个相对漫长的过程,资金、时间与人才资源的持续投入必不可少。比起自研,选择与 BAT 这些布局久涉猎广的科技大厂、或是具备 AI 平台能力的企业进行合作,对多数企业来说显然要更加划算。

这令 Mr.Yu 想起了曾颇有一段孽缘的微软人工智能,微软小冰 —— 现在应该叫小冰了。2020 年 7 月,微软宣布将 AI 小冰的业务分拆为独立公司运营。

8 个月之前的 2020 年 11 月 24 日,微软中国与小冰公司在北京宣布达成战略合作伙伴关系,重点打造面向 ToB 行业客户的人工智能 + 云计算商业化解决方案。首批解决方案覆盖 AI 金融、AI 汽车(划重点)及 AI 内容生产者三个垂直领域。

对于小冰以其它身份上车,GeekCar 曾在 2020 年的报道 「微软小冰有了车载版?其实是这家公司干的 」 中有过相关介绍。

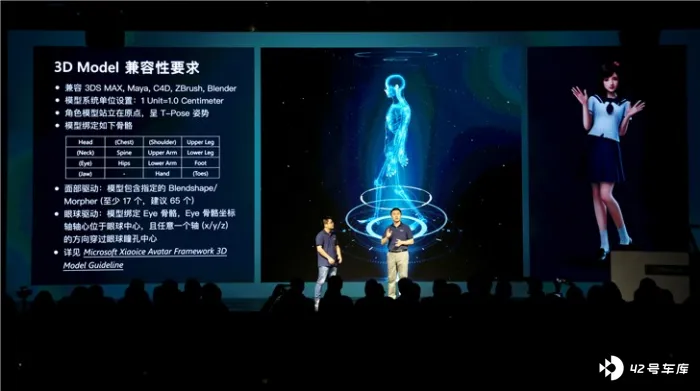

重点来了,2019 年小冰第七代发布会上,彼时还叫微软小冰的小冰团队推出了「Avatar Framework」工具包,将唱歌、绘画等内容创造能力纳入其中。基于该工具包,使用者可以创建具备完整情感计算能力的人工智能助手、社交对话机器人、人工智能内容创作和 IP 人物角色等,并可驱动兼容的 3D 人物模型进行实时交互。

打个比方来说,小冰团队将人格化的 AI Beings 作为 AI 能力的出口。具体来讲,我们不会看到小冰团队推出独立的音频编辑软件,但在 Avatar Framework 工具包含了可以创作或演唱的工具。

一晃两年过去了。

我们注意到,在最近的一次媒体采访中, 小冰公司 CEO 李笛表示,在既有方向上,小冰已经在和更多的车厂展开合作,包括一些造车新势力。

显然,小冰团队在试图建立一个 AI Beings 的流水线,将为各个行业提供 AI 能力支撑平台作为一种商业业态。

在这里我们看到,同样将输出 AI 能力作为竞争力的解决方案公司,小冰的风格比起科大讯飞和商汤来,要理想化那么一点点。后两者已经有自己稳定的业务范畴,小冰则在尝试将「赋能」各行各业进行到底。

天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。说了这么多,最后我们还是要将各方的利益点拎得更加清楚一些。

之于主机厂 ,高投入的自研费用、漫长的研发周期、水涨船高的 AI 人才竞争、各国家和地区市场实际情况的大相径庭、不同人群对座舱体验的需求各不相同…… 这些都在促使 越来越多的车企选择同时与多家 AI 解决方案企业合作,寻求智能座舱体验定制的最优解 。

之于 AI 解决方案供应商 ,现在早已经不是出售工具软件就能稳赚不赔的时代,消费市场对「体验」的重视,也就决定了作为客户的上游厂商要将体验打造成差异化竞争力。我们之前报道过的极星牵手华为、科大讯飞等本土大厂打造国区车机体验就是个很好的例子。AI 解决方案企业需要更多的客户,更多的场景,更多的数据,更大的盘子,来打造属于自己的生态护城河。

之于用户 ,关心的事情更加简单。有行业报告显示,在影响智能汽车用户消费决策的因素中,智能座舱体验正在占据越来越重要的位置。我们相信,多数用户并不关心厂家与合作方用了什么样的技术,他们也并不会为了「我的东西好,就必须有市场」这种工程师思维式的一厢情愿买账。够用、好用、有得选,才是硬道理。

某种层面上来讲,科大讯飞、商汤、小冰们正在做和将要做的,也在对作为客户的车企们,起着不可替代的推动作用。