出行百人会旗下媒体,关注汽车出行产业链进化

作者:李逸之

人们常常会抱怨,电池容量从来没有够用过,电池科技似乎已经停滞不前。甚至有人调侃,为红色的低电量标志感到焦虑,已然是现代人的基本特征。

全球最大的锂电池制造企业宁德时代,不仅在尝试解决这个老大难问题,也在思考一些更深远的问题:电池的安全性能否再提高?电池的成本还能再降低吗?电池的原材料不够用了怎么办?要不要开辟一条新的电池技术路线?

在此背景下,宁德时代的钠离子电池应运而生。

7 月 29 日,宁德时代召开了钠离子电池发布会,同时也是一场对各种 「电池天问」的答疑会。有趣的是,某种程度上,这也是一次面向产业链上下游,甚至友军的动员会。

钠离子电池,从沉寂中醒来

在辈分上,钠离子电池其实是锂离子电池的兄弟。

上个世纪 70 年代,在业界寻找新一代储能装置之时,同样使用碱金属的钠离子电池与锂离子电池均进入了科研人员的视野。不过,二者的命运很快走向了不同方向。

1980 年,后来的诺贝尔奖得主古迪纳夫发现了契合锂离子电池的正极材料钴酸锂,与日本索尼发现的负极材料石墨配合。由此,锂离子电池在 90 年代实现商业化,并从消费电子,一路拓展到电动汽车、储能等领域。

而钠离子电池,则在锂电成为 「显学」后,关注度锐减,成为被困在实验室里的技术。

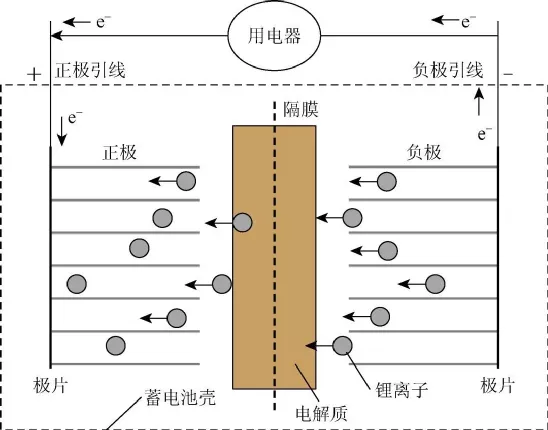

其实,钠离子电池与锂离子电池技术体系相似,均为带电离子在正负极之间往返运动的 「摇椅电池」。但为何过去 30 年锂电大行其道,钠电却难以走出实验室?

一枚优秀的可充电电池,要求在较长的使用年限里尽可能安全地充放最多的能量。在微观层面,这需要金属离子在电池的正负极材料之间稳定有序地脱嵌,而钠离子有一些先天的劣势。

相比于锂离子,钠离子的体积更大,更容易在脱嵌时对正负极材料的结构造成破坏。在宏观层面,这表现为电池的循环寿命更短,电池容量与热稳定性容易快速衰减。

另一方面,在同样释放一枚电子的情况下,钠比锂更重;同时钠离子电池工作电压比锂离子电池更低,其能量密度比锂离子电池低。同样在宏观层面,同等重量下,钠离子电池储存的电量会比锂离子电池更低。

因此,在走向商业化的关键指标上,钠离子电池长期面临循环寿命不长和能量密度不高的问题。且循环寿命与能量密度通常是两个互斥的指标,偶有科研团队研发出两个指标较平衡的钠离子电池,也会因为制备工艺难、制造成本高等原因走不出实验室。

然而,钠离子电池比锂离子电池也有安全性高、原材料易得 / 成本低等先天优势,因此学界一直没有放弃挖掘其潜力,并在研发中锁定了层状氧化物(注:如今广泛在电动汽车上使用的三元锂离子电池,其正极材料即为层状氧化物)、普鲁士蓝类(铁的氰合配合物,具有立体状的材料晶格,便于储存钠离子,下文提及的普鲁士白为此类材料的一支)正极材料,以及硬碳为主的负极材料。

近十年来,随着锂电逐渐迈向制造业的 C 位,越来越多的人也嗅到了钠离子电池商业化的机遇。

有创业公司基于材料研发积累的成果开始尝试让钠离子电池走向市场,比如英国的 Faradion 计划将钠离子电池用于电动自行车以及商用车,中国的中科海钠则在 2018 年宣布研发出能量密度 150Wh/kg 的钠离子电池。

现在,钠离子电池迎来了巨头宁德时代的入场。

走出实验室的关键

在今年 5 月的业绩会上,宁德时代即预告公司开发了钠离子电池,将进行发布。行业内外无不为之侧目 —— 占据全球锂离子电池近三分之一市场份额的宁德时代,为何要瞄准这根难啃的骨头。

7 月 29 日钠离子电池发布会上,宁德时代董事长曾毓群亲自回答了这个问题。

「碳中和推动了新能源产业的蓬勃发展,新的应用场景不断出现,给了不同技术施展的舞台。钠离子电池在低温性能、快充以及环境的适应性等方面拥有独特的优势,与锂离子电池相互兼容互补。」

正如上文所说,循环寿命短与能量密度低是钠离子电池商业化不得不面对的拦路虎。为了满足应用场景的需求,宁德时代依托数千人的研发团队,应用高通量计算平台和模拟仿真技术,在丰富的电化学研究经验基础上,对钠离子电池的材料体系进行了进一步的创新。

宁德时代研究院副院长黄起森介绍,宁德时代钠离子电池的正极材料选择了相对成熟的普鲁士白,其克容量达到 160mAh/g。其创新性工作在于,宁德时代对普鲁士白的体相结构进行了电荷重排,重新设计了材料表面,解决了电池容量快速衰减的问题。

换言之,宁德时代对普鲁士白材料的微观结构进行了优化,使其更加稳固,能够更多次地承受钠离子的脱嵌而不被破坏。

而在负极材料方面,宁德时代特制了能够容纳钠离子的硬碳材料,其克容量为 350mAh/g,并有良好的倍率性能和循环寿命,整体性能与锂离子电池负极所用的石墨相当。

此外,由于钠离子电池的正负极材料比锂离子电池发生了改变,宁德时代还新开发了与之配套的电解液。

最终,宁德时代发布的钠离子电池在一些关键指标上,成绩堪称亮眼:

电芯单体能量密度达 160Wh/kg,是目前行业已发布产品的最高水平,略低于磷酸铁锂;

电池系统成组效率 80% 以上,意味着钠离子电池成组后的系统能量密度可以达到 160X0.8=128Wh/kg,超过宏光 MINI EV 电池系统的 110Wh/kg,已满足低速电动车和入门级电动汽车需求;

支持快充,常温充电 15 分钟可充至 80% 电量,且不惧低温,在 - 20°C 低温时放电效率仍能达到 90%。

热稳定性强,远超国家动力电池强制标准。

从这些指标来看,宁德时代发布的第一代钠离子电池在定位上与磷酸铁锂颇有些相似。关于下一代钠离子电池,宁德时代则计划将单体电芯能量密度提升至 200Wh/kg,届时其能量密度将与磷酸铁锂处在同一水平,在乘用车市场的应用前景将更为广阔。

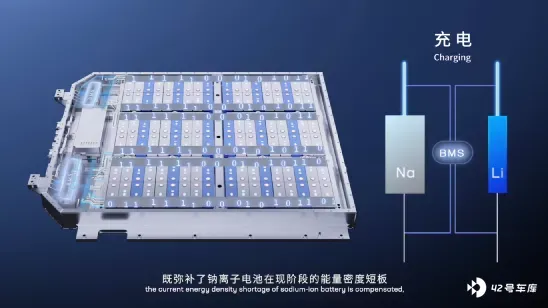

更值得一提的是,为了满足对能量密度的需求,宁德时代还创新性地提出了 AB 电芯混排的技术方案,即在一个电池包里同时配置能量密度较高的锂离子电池与能量密度较低的钠离子电池,通过 BMS 统一管理,从而平衡性能指标。

如果得以量产,宁德时代的钠离子电池将具有适中的能量密度,突出的安全性、性价比与寒冷适应性,这些特征将为其提供广阔的应用场景。

和锂电成为互补的友军

在宁德时代的钠离子电池发布后,市场上有声音响起:钠离子电池会不会抢夺锂离子电池尤其是磷酸铁锂离子电池的生态位?

但在宁德时代的规划中,钠电与锂电并非是要分个你死我活,而是互补的友军关系。

事实上,当全球碳达峰、碳中和势在必行之时,所创造的庞大市场可能会使锂资源供不应求。

在今年早些时候举行的电动汽车百人会论坛上,中国工程院院士陈立泉呼吁,「全世界的电能都用锂离子电池储存,根本不够,所以我们一定要考虑新的电池,钠离子电池是首选。」

在地壳元素中,锂的占比约为 0.0065%,目前全球探明锂储量约为 8000 万吨,不仅总量较少,且主要分布在南美洲。如今国内使用的锂资源,大量依赖从智利与澳大利亚进口。

从国家能源安全的角度考虑,锂过度依赖进口的局面,不仅为保障能源安全带来了更多的风险,也为企业经营带来了更多的不确定性。

而相较于稀缺的锂,钠在地壳中的占比约为 2.75%,容易获取。生产钠离子电池需要的碳酸钠,中国是全球第一大生产国,有充足的产能供应,年产量接近 3000 万吨,并且具备进一步扩产的条件。

开辟钠离子电池的技术路线,一大重要意义是,有利于减轻对锂资源的进口依赖,避免出现像华为一样被卡脖子的境况。

与此同时,钠比之锂,价格也更加实惠。根据近一周的市场实时报价,碳酸锂接近 9 万元 / 吨;碳酸钠约 3.2 万元 / 吨。而不含镍、钴等昂贵金属的钠离子电池材料体系,可进一步压低成本。

在陈立泉院士展示的成本估算中,磷酸铁锂离子电池的原材料成本为 0.34 元 / Wh,而钠离子电池的原材料成本可低至 0.26 元 / Wh,接近以便宜著称的铅酸电池(约 0.2 元 / Wh)。

有行业人士认为,在锂资源丰度不够的条件下,锂可以 “好钢用在刀刃上”,主要供应高溢价的高能量密度电池市场,比如对电池容量要求较高的中高端电动汽车。而对能量密度要求不高但对成本、安全性敏感,同时原材料需求大的市场,则与钠离子电池高度契合。

比如,中国目前每年生产超过 200GWh 的铅酸电池,其中有五分之一到四分之一用于电动自行车。随着人们对电动自行车续航里程要求的提高,许多电动自行车开始换用高能量密度的锂电电芯,但却带来了安全事故频发(主要是自燃起火)的负面影响。如果钠离子电池得以在电动自行车领域大规模应用,将有效降低安全隐患。

而在储能领域,根据日前国家发改委和能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,至 2025 年国内计划使新型储能装机规模达到 30GW,是目前储能装机规模的 10 倍。国家能源局解读称,30GW 的装机规模只是基本目标,在未来 10 年,新型储能将 “留足充分预期空间”。

事实上,储能领域已经对蓄能电池提出了迫切的市场需求。以 2018 年为例,中国可再生能源发电中有数百亿千瓦时的 “弃风弃光” 因为找不到合适的储能介质被白白耗散。

而宁德时代发布的钠离子电池,在补齐了循环寿命与能量密度的短板后,其安全性高与价格低廉的特性凸显出来,与储能市场的需求高度匹配,不仅能够为可再生能源发电蓄能服务,在电网运行的谷峰调蓄中也有极大的用武之地,前景广阔。

此外,还有业内人士表示,船舶尤其是大型船舶的电动化,亦将为钠离子电池提供一块庞大的潜在市场。

由此观之,钠离子电池其实有着相当的市场潜力。而这背后,是钠离子电池不错的性能潜力与很强的成本潜力。但要挖掘这些潜力,都要仰赖完整产业链的建立,产量大幅增长带来的规模效应,以及对材料电化学体系的持续改进。

正因如此,宁德时代在 7 月 29 日发布会的最后,不但宣告了自己的首要目标:2023 年形成钠离子电池基本产业链。与此同时,它还呼叫友军,并向行业上下游以及科研机构发出了邀请,希望共同将钠离子电池的蛋糕做大。

在锂离子电池需求仍在快速增长之时,作为全球最大的锂离子电池生产商,宁德时代并未止步于锂电的成功,反而有着充分的危机意识与开拓意识,勇敢迈入了钠离子电池这个第二战场,用技术创新解决被卡脖子的风险、更好地满足市场的多元需求,继续担当电化学世界的 “探路者”。

如今,行业领头羊已然发出英雄帖,钠离子电池的春天正在到来。