撰文 | 郑文

编辑|周长贤

在自动驾驶前装量产商业化的道路上,「跑马圈地」 运动已经轰轰烈烈展开,成本不断降低是这一阶段的显性表现。

去年 12 月,元戎启行发布成本不足 1 万美元(约人民币 6.7 万元)的 L4 级自动驾驶方案,今年 4 月再次下降到 3000 美元(约人民币 2 万元)。

5 月 18 日,自动驾驶公司轻舟智航在首届 QCRAFT DAY 上,宣布其第四代量产车规级自动驾驶方案 DBQ V4 量产成本低至 1 万元人民币。

同时,轻舟智航官宣了与火山引擎、T3 出行,以及中国智能驾驶芯片领导者地平线三个战略级合作,透露出更多的信号。

其中,最引人注目的是与地平线的战略合作,双方将基于轻舟自研的行泊一体解决方案,以及地平线自研的征程 ® 系列车规级 AI 芯片,联合进行开发与适配,共同打造高性价比的高等级自动驾驶前装量产解决方案。

自动驾驶企业的成本 「底线」 一降再降,与生态链上下游企业的合纵联横,似乎昭示着,自动驾驶商业化的春天真的来了。

「造火箭,而不是搭梯子」

与很多高科技公司一样,轻舟智航的创业故事也是从硅谷的车库开始的。创始团队均拥有丰富的自动驾驶行业经验,核心团队成员来自 Waymo、Tesla、Nvidia、Facebook 等顶级公司。

自成立之初,轻舟智航即规划了清晰的发展路径,秉承以 「造火箭而不是搭梯子」 的方式,来实现自动驾驶的广泛落地。

「我们的使命一直是将无人驾驶带进现实,不是说开始是做辅助驾驶,做 ADAS 出身,然后讲 L4 的故事,完全不是这个逻辑。」 轻舟智航创始人、CEO 于骞解释道。

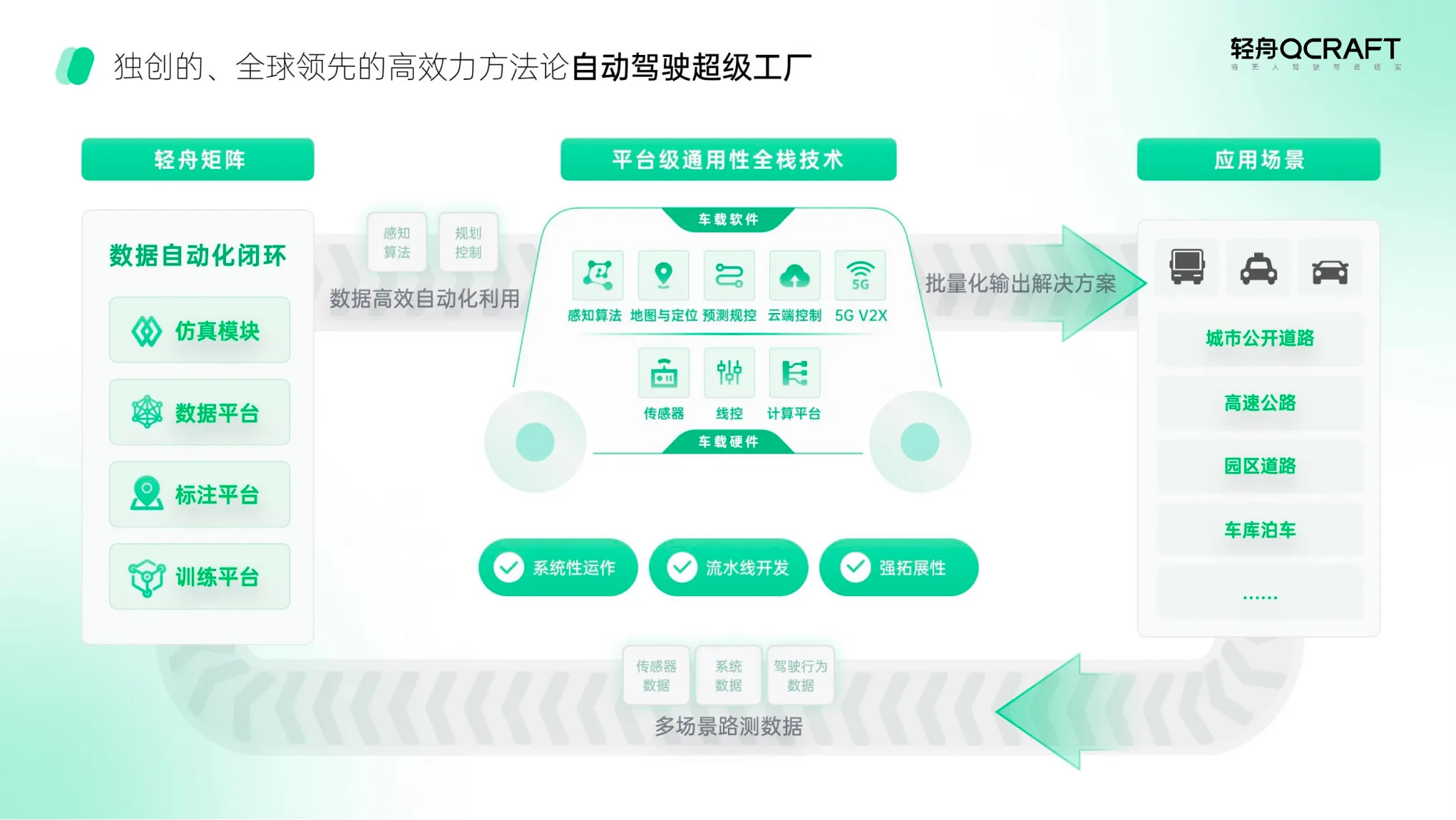

基于这一理念,轻舟智航独创了高效力方法论 「自动驾驶超级工厂」。这是一套以 「数据驱动」 和 「效率提升」 为内核的系统化、自动化的自动驾驶基础设施,致力于打造数据自动化闭环,并力求让整个闭环越转越快,为轻舟的技术、产品,以及各种自动驾驶解决方案的研发和快速迭代提供强大支撑。

此外,轻舟智航提出 "双擎" 战略,以公开道路 L4 级别自动驾驶能力打造 "动力引擎",驱动城市交通出行效率提升;以高性价比的自动驾驶前装量产方案打造 "创新引擎",加速将无人驾驶带进现实。

5 月 18 日,轻舟智航基于 「双擎」 战略,发布了两大重磅解决方案,驱动 「动力引擎」 的移动出行空间解决方案龙舟 SPACE,以及驱动 "创新引擎" 的第四代量产车规级自动驾驶解决方案 DBQ V4。

DBQ V4 支持 1-5 个激光雷达、0-4 个盲区雷达、6 个毫米波雷达、12 个感知摄像头,实现 360 度无盲区、无死角的感知能力,且左右互为冗余。通过先进的软件算法,DBQ V4 在面对不同光线条件和车辆运动状态下,均具备稳定的感知性能。

于骞进一步介绍,「我们可以给客户提供不同的配置方案:一方面,在 DBQ V4 的旗舰版上,可以提供完全的 L4 级自动驾驶能力;另一方面,在 DBQ V4 的标配版上,我们也可以用 10% 的成本实现 99% 的 L4 的能力,量产成本低至 1 万元人民币。

「最后的 1% 是最困难的自动驾驶情况,大量中心软硬件的冗余,各种安全兜底策略以及大量的测试才能实现,但其他那些能力已经可以很好的商业化,可以给我们的量产车用户提供非常好的驾驶体验了。」

据介绍,DBQ V4 的 L4 支持自主变道、自主超车、三点掉头、进出匝道、横向避让,包括像无保护左转,非常窄路的借车道绕行等功能。「这些能力在 L2 的功能里很多都没有定义,都没有这些东西,这些能力是一个整体的驾驶体验。」 于骞补充道。

DBQ V4 具有极高的可拓展性,可根据主机厂不同级别自动驾驶的量产需要进行功能裁剪,提供不同版本的配置方案。同一套技术栈也能适配多种车型、适用不同场景,它可以高效适配轿车、SUV、MPV、巴士等车型。

值得一提的是,在运动规划领域,轻舟智航依托 「自动驾驶超级工厂」 在国内独创了 「时空联合规划」,成为中国首家采用时空联合规划的自动驾驶公司,实现了最适应中国道路的自动驾驶技术。

当前,业界广泛采用 「时空分离规划」 的自动驾驶方案,道路应变能力有限,容易造成急刹等不佳体验。轻舟智航 「时空联合规划」 系统为车辆赋予了更敏锐的时机把握能力,可在各类复杂路况难题中顺畅地完成连续绕障,为乘客带来平稳、无顿挫的舒适乘车体验。

「同时在时间空间上考虑这样的轨迹,就能够更加灵活,更加自如地去应对道路上的动态障碍物,这非常适合中国复杂的道路情况。」 于骞透露,在相对窄的路,大量的逆行车辆,动态障碍物非常多等非常复杂的情况下,轻舟智航的车辆穿梭自如,「这和我们的算法框架高度相关」。

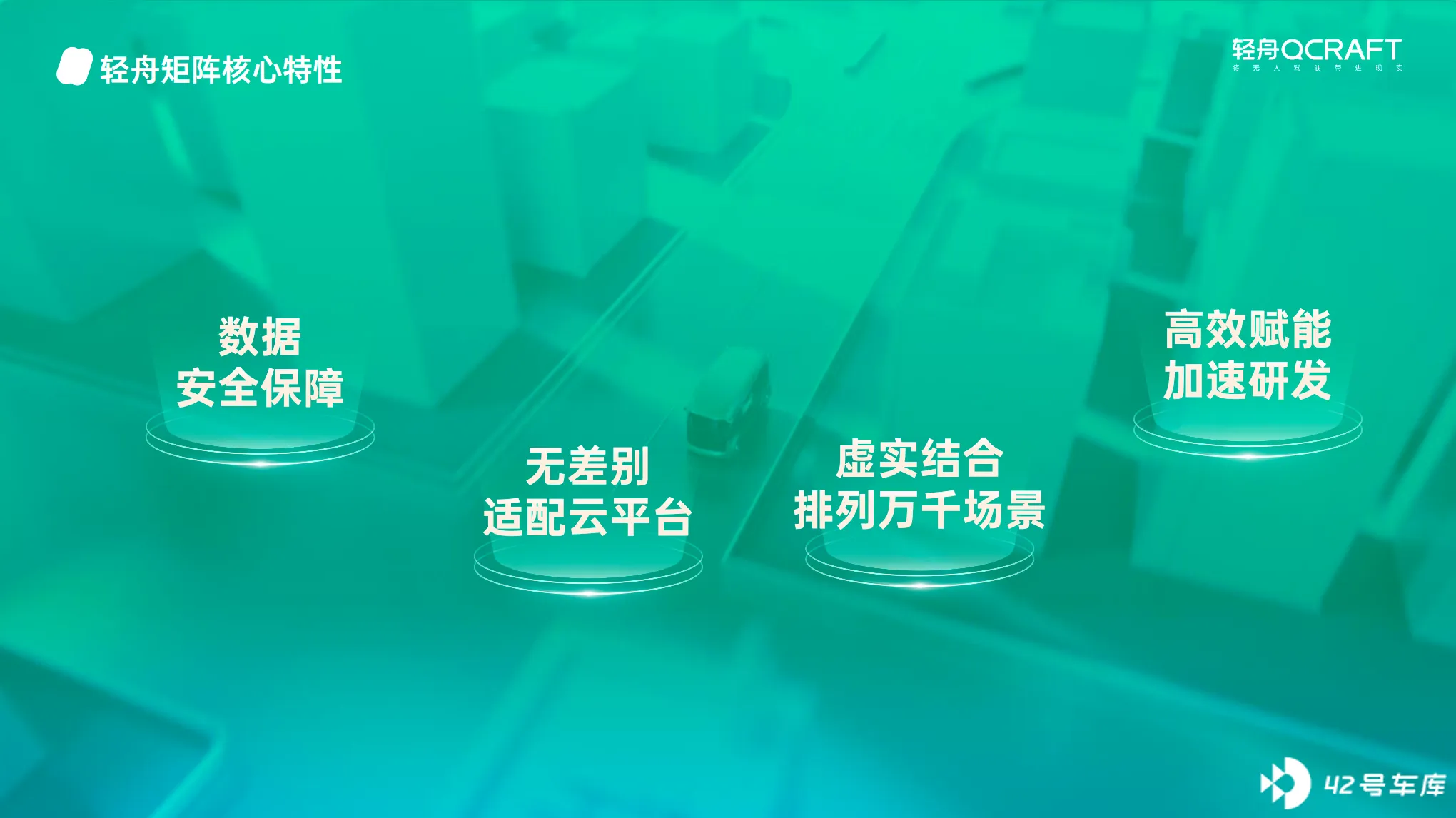

除了轨迹规划的特色,依托真实路测与生成数据构建的仿真场景,轻舟矩阵可以助力客户将自动驾驶的测试成本降至纯道路测试的 1%,还可以生成数百万个长尾场景,每天完成数百万次算法训练、测试验证和迭代优化,使自动驾驶软件能力的进化不再受车辆和人员的限制,实现车辆智能化水平的持续快速提升。

「我们大量使用了自动化测试工具,使得我们每一步的软件开发,从单元测试到集成测试、仿真测试到场景库的测试,包括我们的发板测试,一整套的测试流程,工程的质量得到极大的保证。」

有趣的是,轻舟团队的测试思路与远在加拿大的一家自动驾驶公司 Waabi 不谋而合。

Waabi 创始人 Raquel Urtasun 曾表示,自从 2004 年第一次 DARPA 大挑战以来,不能不说自动驾驶行业已经取得长足发展。但是,从商业部署角度来看,无人驾驶仍然限制在非常简单和有限的场景。

这是因为,自动驾驶车辆的传统研发方法不能充分利用 AI,反而依赖复杂和耗时的人工调整,这使得业务扩展的成本居高不下。她旗帜鲜明地指出,道路测试的确有价值,但也确实没有必要以今天这样的规模进行测试。

「从设计角度、测试角度,我们都有一整套非常严密的,以数据驱动、效率提升为核心的工具链来确保工程落地,而不是某一个神奇的算法,某一个单点的东西,一些简单的概念想法。」 于骞自信地说。

在发布会上,轻舟智航还宣布,以仿真为核心的自动驾驶研发工具链轻舟矩阵,将正式面向客户提供服务,助其打造自己的 "自动驾驶超级工厂"。

据了解,该工具链打通了从数据处理、标注、训练、大规模仿真和技术输出的全流程,实现自动驾驶数据的高效利用,驱动技术研发的高效迭代,成为轻舟智航自动驾驶超级工厂的重要支撑。

自此,通过创新的两大解决方案和一整套工具链,轻舟智航为实现自动驾驶的前装量产,打造出一套更高效、更落地的 "轻舟方案"。

「择高处立、向宽处行」

相对于赛道中资源丰富,且已经先行多年的同行,轻舟智航能构建起什么优势呢?

于骞认为,「我们必须要以更加高效的方式来实现,我们要找到商业化和技术间的平衡点的办法,我们会找到更加合适的应用场景的落地,通过实现商业的闭环,实现数据的闭环,通过一个商业闭环推动更大的商业闭环,一步一步地实现自动驾驶。」

2021 年 12 月,轻舟智航与东风悦享共同发布了基于龙舟 SPACE 方案的 Sharing Bus。目前,Sharing Bus 已在武汉、大理等多个城市完成落地运营,在智能接驳、景区观光等场景广泛落地。

由此,人们对轻舟智航印象最深刻的就是 Robobus,然而,这只是其在自动驾驶大市场中打开的一个小切口,打造出的一个产品形态,也是其万里征途的第一步。

正如于骞所说 ,「作为轻、快、高效的自动驾驶公司,轻舟智航在短短三年时间里快速领跑了 Robobus 的商业化落地,但这只是完成的首个里程碑。」

去年年底,轻舟智航对外公开了一段视频,再次引起业内广泛关注。视频中,它的无人驾驶车在热闹嘈杂的城市晚高峰穿梭,面对各种复杂路况场景均可应对自如。

而从 Robobus 的一枝独秀,到 Robotaxi 的厚积薄发,正是轻舟智航在自动驾驶大市场,以「一个商业闭环推动更大的商业闭环,一步一步地实现自动驾驶」 的路径选择。

不管从底层技术路线的构筑上,还是从商业化路径上,轻舟智航对 「高效」 都有着近乎偏执的追求。这既可以使其在残酷的商业竞争中谋得一席之地,更蕴含着于骞对公司未来竞争力的深度思考。

那么,什么才是更加高效的方式呢?于骞给出的答案是,「以战养战」。这也是轻舟智航所选择的最务实、聪明的成长秘笈。

在首届 QCraft Day 上,轻舟智航将在自动驾驶探索过程中的思考和实践做了浓缩化的概括,「择高处立,向宽处行」。

这既是轻舟智航对自动驾驶商业化落地的总结性思考,也昭示着它正式开启了一个新的发展阶段。

所谓 「择高处立」,就是前文强调的将无人驾驶带进现实的使命从来没有改变过。「向宽处行」,则是指在打造自动驾驶超级工厂,实现数据闭环的方法论基础上,通过效率提升实现大规模的落地。

从产品角度而言,龙舟 SPACE 和 DBQ V4 两大解决方案,就是分别往纵深方面实现动力引擎,从场景宽度方面(前装量产业务)实现创新引擎的利器。在两大引擎驱动下,轻舟智航最终实现将无人驾驶带进现实的使命。

在《出行百人会 / AutocarMax》看来,轻舟智航提出的 「择高处立,向宽处行」,相较于百度 Apollo「攀登珠峰,沿途下蛋」 的发展路径,一雅一俗,但颇有异曲同工之妙。

换句话说,就是既要有星辰大海的高远理想,又要寻求当下可落地的商业化变现,实现数据、资金等方面的反哺。

找到最佳拍档,抓住 「黄金拐点」

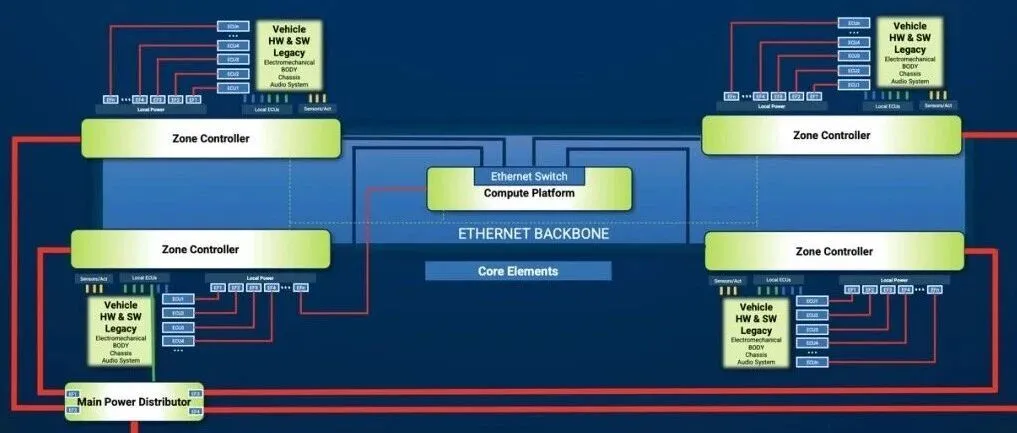

当下,随着更为丰富的传感器装配,大算力计算平台逐步落地应用,高级别自动驾驶正快速步入 「量产时代」。

如果你把算力比喻成氧气的话,就是环境里的氧气浓度变大了很多,这个环境里的果实就是这个传感器的数据就变得多了很多。

「什么样的公司能够适应于这样的环境的变化?显然是像我们这样的有用 L4 能力的自动驾驶公司更加适应这样的能力。」 于骞非常自信。

与此同时,越来越多的主机厂客户开始重视智能化打造。他认为,「行业发展对我们这样的自驾驶公司非常有利,就是氧气浓度增加了 10 倍,食物的丰富程度增加了 10 倍。」

于骞断言,「在政策、技术、市场等多种因素的共同驱动下,自动驾驶行业正迎来发展的黄金拐点。因此,产业上下游企业的合作需要紧密耦合、联动发力,才能为客户创造更大价值。」

「智能汽车将成为人类科技领域的下一个‘母生态’,需要广泛而深入的产业联动才能实现真正的规模化落地。」 地平线创始人兼首席科学家余凯博士做出了相同的判断。

他认为,「在高等级自动驾驶时代,最好的模式是全面地打开,支持我们的合作伙伴全方面地开发自己的感知算法、地图定位算法跟预测,还有规控的算法,不然到最后很难能够规模化量产。」

事实上,在自动驾驶规模化发展来临之际,更加安全、成本更加合理、更舒适的驾驶体验,已经成为行业共识,与竞相追逐的方向。

不过,于骞表示,「我们的发展理念是从来不以单点的算法作为场景能力,而更多的是以工程落地能力,能够实现高效数据的闭环,能够提升效率,这些是我们认为的长期发展的竞争力,从第一天就开始特别注重落地化的能力,在这个基础上我们也积累了非常强的工程落地能力。」

「我们做好了准备,起码要干 20 年,这是非常长期的一件事。所以,在这条路上必须实现技术和商业化的很好结合。」 于骞认为,地平线与轻舟智航在此时间节点,通过技术驱动实现技术和商业的结合,迈向自动驾驶乘用车市场,是顺应时代节拍的。

由于双方的发展理念很一致,一拍即合。轻舟智航与地平线以战略投入的决心,誓以更高性价比的自动驾驶方案,推动高级别自动驾驶技术的规模化应用。

预计在 2022 年第三季度,双方基于征程 5 芯片的自动驾驶样车将开放路测;到 2023 年,双方基于征程 5 芯片联合研发的高等级自动驾驶方案将达到量产水平。

作为国内唯一实现车规级 AI 芯片前装量产的公司,地平线是目前唯一覆盖从 L2 到 L4 级别的全场景整车智能芯片方案的提供商,也是构建开源开放创新生态的产业推动者。客观来说,它的确是轻舟将高级别自动驾驶带进现实的最佳拍档。

在发布会之后的媒体沟通环节,双方惺惺相惜之情溢于言表。余凯表示,非常钦佩轻舟团队的强大实力。于骞明确指出,非常看重地平线在行业的生态地位和高效的基因。

「地平线对国内的自动驾驶生态理解非常深,对整个中国的自动驾驶行业有多年的耕耘,以及非常深的经验,对我们也有非常好的支持。」 于骞由衷地感慨道,「我们和地平线的合作,是在一个非常高效、非常快速的节奏中进行。这点感受非常强烈。」

余凯补充回应,「我们贴近本地消费者,本地的车厂客户,然后合作伙伴紧密合作。比如说,轻舟在对地平线的芯片的工具链需要有任何支持,我们可以快速反应,快速迭代,能真正地为消费者与主机厂创造长期价值。」

两人这番话真诚而热烈,但绝非客套。此前,理想汽车创始人李想在接受媒体采访时,就曾毫不掩饰地表达过对地平线团队的欣赏。

「他们大量的专业团队直接跟我们在一起工作,这跟之前的芯片厂商合作简直是天壤之别的。我们自动驾驶的团队之前遇到过各种各样的供应商,地平线是我们见过的配合程度最高,最专业的团队。这大大超出了我们的预期。」

在于骞看来,与地平线合作还能更好地强化轻舟对客户的服务,「未来的前装量产乘用车,很难再去区分是 L2 还是 L3,或是 L4 级别的车。我们更加关心的是,能否给客户提供最佳的价值体验,开车的舒适性好不好,成本是不是合理。这是我要回答的问题。」

「我们跟轻舟智航在一起合作,还怀着一个理想。」 在采访的尾声,技术大咖余凯动情地说,「在智能汽车时代,我们不仅有蔚来、小鹏、理想这样的中国品牌,我们也必须要有中国方案,感谢轻舟在这样的一个时间点信任地平线,我们一定要把中国方案做起来。」

正是这样一群人,在这样一个黄金拐点,正在共同为 「核心芯片 + 强大软件」 的自动驾驶中国方案做着最大的努力。

这是时代所赋予的机遇。