撰文 | 郑文

编辑|周长贤

最近,有一辆奔驰 VISION EQXX 概念车,从斯图加特出发,历经高温与交通拥堵,成功抵达英国银石赛道,完成了一次充电续航 1,202 公里的真实路况挑战,以平均百公里 8.3 千瓦时的超低能耗,刷新了自我效能纪录。

这是件很有意思的事儿。要知道,能效成绩与很多因素相关,尤其与车辆的空气动力学设计密不可分,其中最重要的指标就是:风阻系数。

据奔驰官方透露,VISION EQXX 概念车的风阻系数已经低至 0.17,即便如此,空气阻力仍然消耗了整车近三分之二的能量。如果平均车速增加,风阻的能耗占比会更高,甚至超过 80%。

理论上,汽车行驶速度超过 80km/h,遇到的空气就已经和轮胎的滚动阻力相当;到 80km/h 的速度,空气阻力可以达到滚动阻力的 2~3 倍;如果车速超过 200km/h,那么阻力几乎有 85% 都是来自于空气。这也是有的风阻系数低的车在开过高速后,油耗会明显降低的原因。

从汽车诞生以来,风阻始终都是汽车研发过程中的一个挑战,困扰着一代代汽车工程师。今天,我们从奔驰在 VISION EQXX 概念车上所做的空气动力学优化,来一窥汽车空气动力学的奥秘。

空气阻力是汽车行驶时遇到的最重要的外力。一般空气阻力有以下几种形式:

- 形状阻力,这是汽车高速行驶时产生的最主要空气阻力,影响占比达到 58% 左右。

- 干扰阻力,后视镜、门把手等凸起部分产生的影响,占比可以达到 14%。从车门把手的演变过程,就可以看出,车企在这方面所做出的努力。激进者如集度,甚至直接采用了隐藏式门把手。

- 内循环阻力,空气流进车身又流出的过程造成的阻力,影响占比在 12% 左右。现在有的纯电车型直接就把进气格栅取消掉了。

- 诱导阻力,这点主要是空气的升力所带来的。

- 气流撞击车辆正面产生的阻力。

- 摩擦阻力,空气划过车身产生的摩擦力,这个可以忽略不计。

关于风阻的公式如下:

其中, Fd 是正面风阻力,Cd 是风阻系数,ρ 是空气密度,V 是车速,A 是车头正面投影面积。

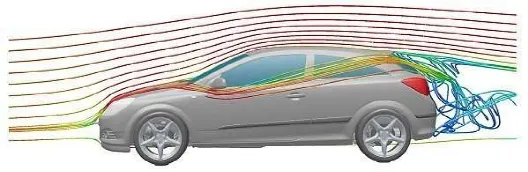

可见,一辆车的风阻系数越小,它受空气阻力的影响就越小。汽车的风阻系数,需要在专业的风洞、下滑试验中才能测得。风洞试验可以模拟大气环境,并实现气流的调节与平衡,我们常看到风洞试验图,是加入烟雾的高速气流,视觉效果很明显。

风阻系数降低,动力损耗就会降低,在家用车上最直观的 「疗效」 就是省油 / 省电。理论上看,风阻系数每降低 0.01,续航里程就可以提升 15~20 公里。

在大自然中,球体风阻系数在 0.5 左右;飞禽是 0.1~0.2;雨滴在 0.05 左右;企鹅在游泳时的状态,风阻系数更是不可思议,达到 0.03。而工业制造品汽车的风阻系数一般在 0.2~0.5 之间;飞机的是 0.08~0.1。民航客机平均速度一般在 800km/h,是汽车的数倍,如果风阻系数不够小,很难在空中穿梭自如。

事实上,早期人们对于如何降低风阻系数的思路确实是往水滴状构想的。如果说,一滴水的形状可能很难用肉眼观测,那么 「鲁珀特之泪」(Prince Rupert's Drop)会更直观,熔化的玻璃在重力作用下,自然滴入冰水中,就会形成下图的 「泪滴」。

在国外,曾经有个完全只考虑省油(电)的节能车比赛,如下图所示,这辆车是不是真的很像水滴变形体?但它完全不考虑任何实用性和美观。

1922 年,瑞士空气动力学专家 Paul Jaray 提出,「最小阻力的外形是以流线型的一半构成的车身。」 另外,只有消除尾部的分离,才能降低阻力。

很快,人们发现好像并没有掌握绝对真理,降低风阻系数是件需要抠细节的事儿。

比如说,1938 年的甲壳虫,很圆润光滑,可以说是流线型的典范了。但这车的风阻系数是 0.48,比想象中高很多。再比如奔驰 B 级,虽然是个方方正正的 MPV,风阻系数却是 0.24。

在车辆行驶时,最理想的状态是,尽量让空气维持在层流的状态,车辆行驶划过空气的时候,让它们尽量保持在平静,且层与层之间没有流动的样子;但这个状态特别脆弱,很容易受到扰动成为杂乱的紊流(包含漩涡流动)。

以一个极端的例子来说明,ipad 正面快速向前移动,气流撞击平面后会迅速被打乱,平板背面又会形成大范围的紊流。扁平的板是破坏层流的一把好手,风阻系数可以达到惊人的 1.2 左右。

而汽车尾部形成的紊流同样会产生负压,对行驶中的汽车产生一个后拉力,就像有个抽风机在后面拉车,再加上前面推力,负向的力有如神助。甲壳虫风阻系数大,也是由于容易形成大大小小的紊流,而奔驰 B 级是尽量使气流远离车身再分离。

由以上影响因素,大致可以知道,汽车想要降低风阻系数的话,调整方向有哪些。比如,想尽办法把底盘做得尽量平整,减少高度差,避免各种突出物撞风形成剥离涡流。车身凸起造型、轮胎、后视镜等部位尽量减少涡流的产生……

那么,如何打造一辆既满足日常使用需求,又拥有超低风阻系数,同时又兼顾设计美学的车?VISION EQXX 概念车在空气动力学上的优化是非常经典的。几个比较明显的点如下:

VISION EQXX 在前保险杠下方配备了一个小的主动式进气格栅,这个主动进气格栅很少开启,布置在车底的大面积冷却板能够实现大部分工况下的降温,只有在一些热负荷过高的工况下才会打开。

而且,当进气格栅打开后,气流控制系统会将冷却气流从保险杠下进风口处的高压区引导至前机舱盖上出风口处的低压区,这样的设计能极大减少由冷却和冷却风产生的空气阻力。根据风洞测试结果,打开进气格栅只会增加约 0.007 的风阻系数。

前文已经提到,收紧和拉长的尾部能够改善车辆的尾流,降低空气阻力,所以 VISION EQXX 概念车的后轮距比前轮距收紧了 50mm。

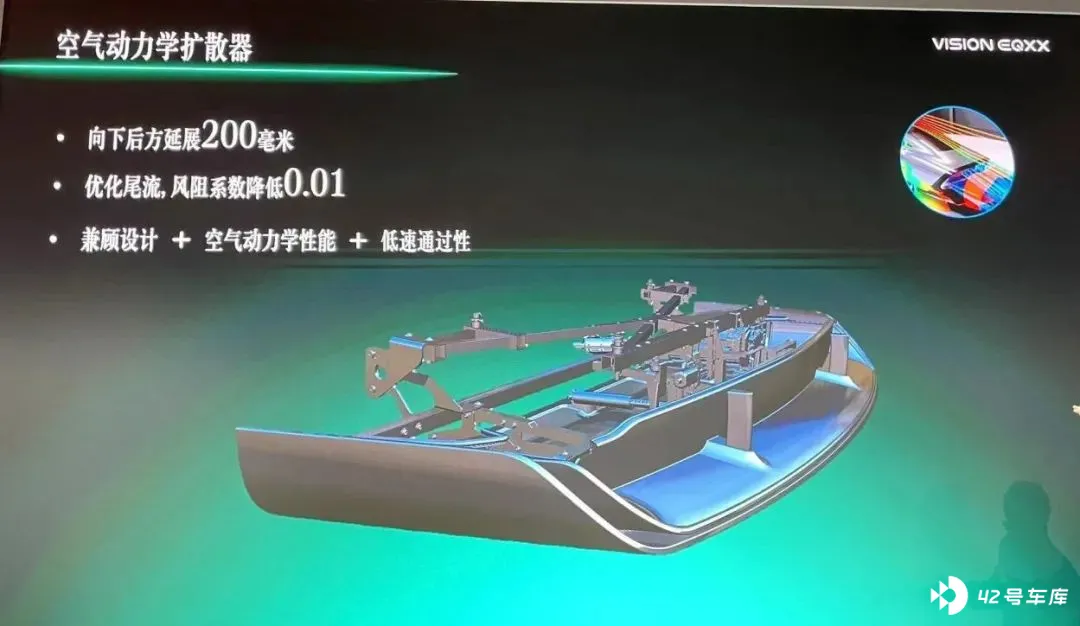

一般来说,如果后轮轮距比前轮轮距小,在设计上很难把这辆车设计得好看。不过 VISION EQXX 的宽车肩设计,从后往前看时并不会注意到后轮距比前轮距窄。这得益于 VISION EQXX 尾部的装置 —— 主动式后扩散器,在车辆高速行驶时,它能够向下后方延展 200mm。

众所周知,扩散器在赛车上的主要作用是提供下压力,确保赛车的高速稳定性,VISION EQXX 概念车的扩散器却一举多得。

当车速低于约 60km/h 时,主动式后扩散器会主动收回,以获得更好的低速通过性。当车速达到 60 公里 / 小时的时候,扩散器可自动开启以优化气流,从而降低约 0.01 的风阻系数。

除了圆润平滑的前脸和过渡线条的低风阻外形设计,VISION EQXX 概念车后视镜的外形也经过优化,减少了由其产生的紊流。另外,后视镜的底座是开孔设计的,这也是为了改善气流和减少迎风面积。

大家不难想象,如果 VISION EQXX 概念车没有后视镜,它的风阻系数会更低,那么为什么还是设计了后视镜呢?这是因为如果用外部摄像头和车内屏幕,产生的额外能耗不一定比后视镜增加的风阻带来的能耗低。虚拟后视镜即便在堵车时依旧会消耗能量。

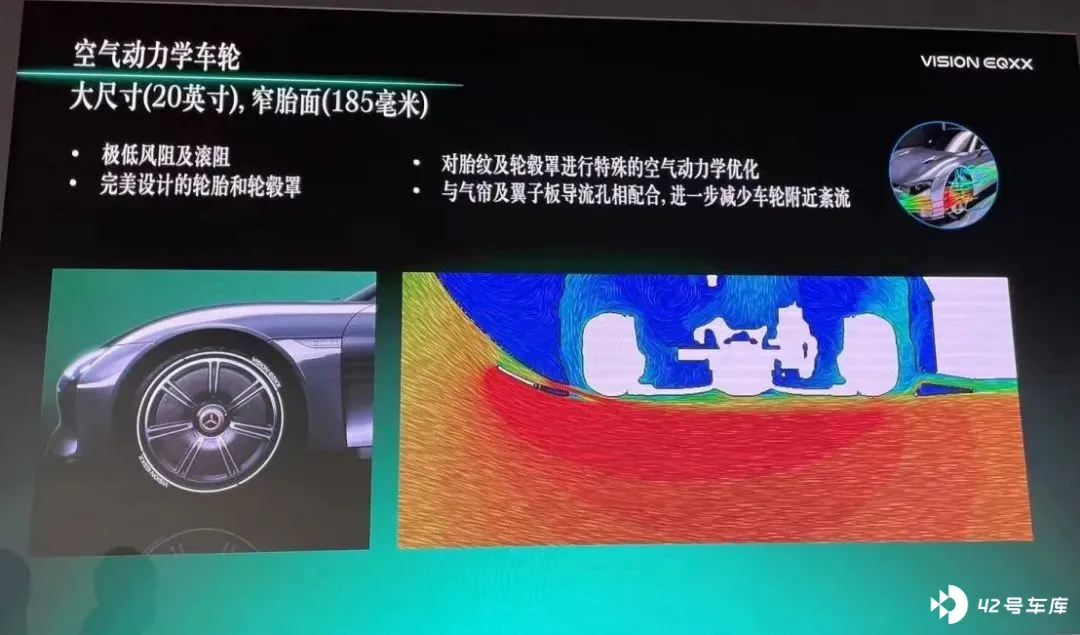

VISION EQXX 概念车设计了保险杠两侧的气帘和前轮后侧的翼子板导流孔,将车头的空气引导至车辆两侧,优化车轮产生的紊流,减少其产生的空气拖拽。同时,轮胎和轮毂本身也进行了空气动力学优化。

值得指出的是,VISION EQXX 概念车没有采用封闭式的后轮设计。高速旋转的车轮会在其周围产生紊流,那么消除这个紊流的最简单、最粗暴的方法就是把车轮直接封闭起来。但是这种设计完全没有考虑换胎和轮胎散热等实际问题,而且从设计角度来看,这种设计一般都不会很好看。

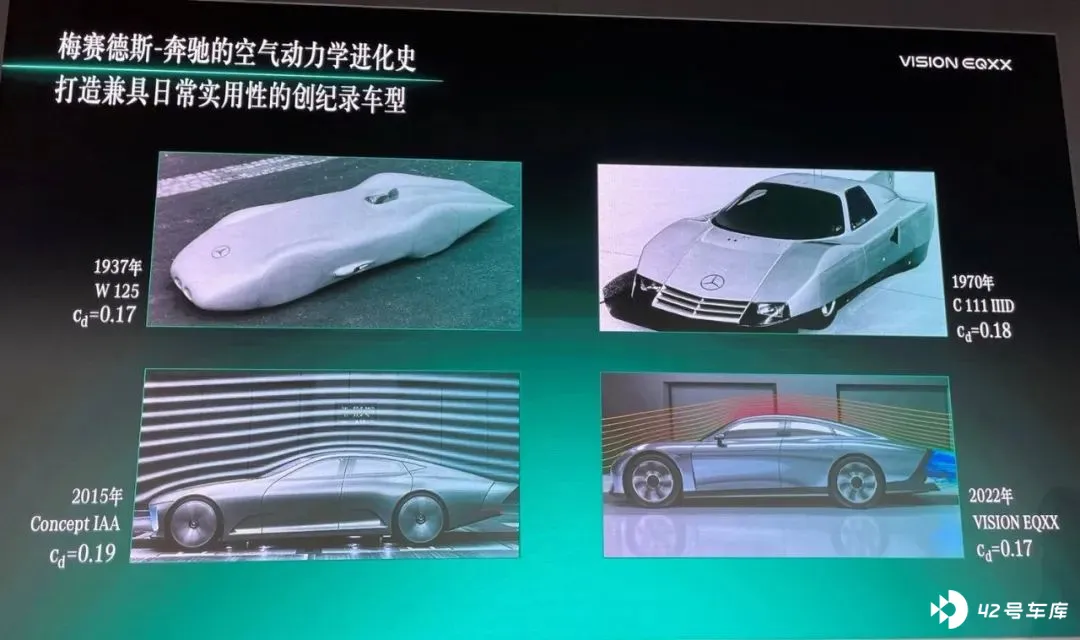

如果往前回溯,早在二战前,奔驰就已经开始了对空气动力学的应用研究。1937 年,奔驰研发的 W125Rekordwagen 风阻系数已经低至 0.17。不过,那时候的 W125Rekordwagen 长这样。

今天,VISION EQXX 概念车的风阻系数同样是 0.17,但这款车却是非常接近量产车,据悉它的不少先进技术会陆续搭载在量产车上。

两款相距 85 年的概念车,看起来风阻系数没变,其实什么都变了。承载这些变化的,是奔驰积累百余年的造车功力。

如今,为了实现更优秀的智能辅助驾驶功能,众多车型选择将激光雷达、摄像头放在车顶上,无疑为降低风阻系数提出了新的挑战。

风阻,汽车的一生之敌。