作者:东方既黑

这是最近行业里最为热议的话题,但我发现一个有趣的现象,越是懂汽车,尤其是做技术的人,往往越不看好小米汽车。觉得它没什么核心技术,拿供应商的东西在 Show,业内专家们大多都是以造车的视角来看问题。的确,论造车,小米仍是一个学前班的幼儿,但论造势,小米绝对遥遥领先传统车企!

明晚,小米汽车终于要迎来上市发布会。

预计,这将是一场关注度空前的发布会,汽车行业将真正迎来一个跨界巨头的正面冲击,这场冲击与「蔚小理」这一波互联网造车新势力不一样,「蔚小理」是创始人从零开始的造车,品牌、团队、供应链、营销体系都是从零开始。小米汽车跟乐视和华为倒是颇有几分相似,都有强大的生态和群众基础作为支撑。乐视曾是最被看好的新势力但时运不济,而华为在造车的十字路口徘徊了很久,最终选择了做 Tier 1。只有这次的小米汽车,押上了雷军所有的战绩和声誉, 以全副武装的大规模兵团作战进入汽车行业, 一场真正的巨头间的正面较量才刚刚开始。

对于小米汽车是否有机会在未来的汽车格局中占有一席之地,行业中很多议论,有的人看好,有的人不看好。在这里,我想从另一个视角去看这个问题,小米汽车到底有没有机会?

消费者心智资源的竞争

心智就是消费者潜意识里对一个产品或品牌的认知,比如打车就想到滴滴,找美食就想到大众点评,智能手机就想到苹果,传统的豪华车首先想到的是 BBA。而消费者的心智资源是有限的,能够让消费者产生印象,并且购车的时候放在考虑范围的只有极少数。一个新的品牌要想在用户的心智资源中占得一席之地,需要大量的投入和时间。很多造车新势力都还未被大众熟知,就已经被遗忘在角落了,而这一点是小米得天独厚的优势。问界之所以卖得好,华为除了对其技术赋能之外,更大原因还是华为在消费者心智中的地位。在很多人的心智中,华为是品质的代表,这种潜意识里的信任胜过任何的营销。从这一点上,华为不造车,确实有些可惜。

小米在这一点上虽逊于华为,但谁都无法忽视其巨量的用户基数及雷军的号召力。仅是对小米 SU 7 定价的猜想,就能引起全行业热议的话题,一次技术发布会,就能霸占热搜榜,这是汽车行业从未有过的流量。当大家都在议论小米汽车的时候,当性价比的标签贴在小米身上的时候,它在消费者心智中已经占得了一席之地。这是小米十几年经营和雷军一生的声誉赋予的,也是其它竞争对手可望而不可及的。

在当今产能过剩的时代,竞争的战场正在从供给侧转向了需求侧,以产品为中心的模式变成了以用户为中心,消费的「主权」将回归到用户端,抢占消费者心智资源将成为决定胜负的关键。这些年汽车厂商一直的推销的场景营销,「 户外露营」,「二胎家庭」,这些标签 其实都是为了抢占用户心智。

在这一点上,小米汽车无疑是有优势的,他的发布一定会引来一波热潮。就在昨天,小米汽车首次对外展示,门店就门庭若市,甚至启动了限流措施。

产品定位及供应链整合能力

如果说消费者心智资源的抢占是这场战役第一波猛烈的炮击和轰炸,那么产品定位和供应链的比拼就是正面的短兵厮杀。

小米汽车的定价一直是备受关注,因为这是影响整个战局的关键一步。雷军把悬念一直留到了 28 号的上市发布日,除了为吊足大家的胃口,也显得对这一步极为谨慎和犹豫。

小米在手机上的成功秘诀之一就是极致性价比,当各个手机厂商的每款新推出的手机毛利率普遍高于 100%的时候,雷军却承诺将其硬件业务的净利润率限制在 5%。这种极致性价比的战略一夜间培养了无数的米粉,让小米手机在激烈的市场竞争中异军突起。

但是小米手机的成功也让这个品牌与极致性价比的标牌紧紧地绑定在了一起。一提起小米的产品,不管你做的是什么,只要是这个品牌的,如果想走高端路线,就很难卖,因为品牌定位和用户心智已然根深蒂固。当小米汽车贴上了小米的 Logo,消费者其实已经把它与性价比绑定在了一起,想走高端路线并不容易。

而这些年汽车行业的通识是,从高价往下打容易,从低价往上打很难。从 去年年底 的小米汽车技术发布会上得到的信息,小米不想只做一家追求低价的极致性价比汽车厂商,这是小米汽车对自身产品定位的考验。

产品定位是对外的用户洞察能力,而供应链整合能力就是企业的内功。早在 2014 年,小米就开启了生态链模式,对于「米链」企业来说,小米如同航空母舰,既是一支舰队的核心舰船,也为其他船只提供补给,指挥作战。

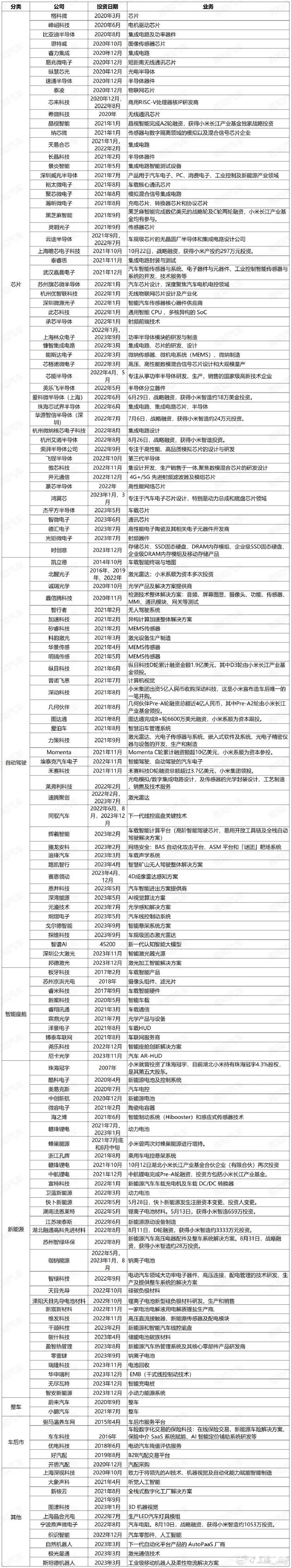

自宣布造车至今,小米系资本已投资智能座舱、传感器、自动驾驶、锂电池、半导体、集成电路等公司,覆盖汽车上下游产业链。除此之外,随 着 消费电子卷入汽车行业,米链的优势还会进一步显现。

最重要的筹码 — 雷军

一个创业团队,最重要的资源就是创始人,他的战略格局,用户洞察,以及对产品的理解。而这些,都是雷军擅长的。

犹记得,三年前,在小米官宣造车的那一天,他站在台上,目光坚定地说:「 这是我人生最后一次创业,我愿意押上我全部的,为小米汽车而战 。」

过去这三年,雷军深度参与了小米汽车项目,3 月 23 日,他在微博中透露,他自己参与测试 10 多次,里程 3000 多公里。最长的一次,今年 1 月 5 日,从北京开到上海,全程 1276 公里,一个人开。

应该说, 雷军既是创始人,也是小米 SU 7 的产品经理兼用户体验官。 这种三合一的定位是做好一个产品的关键。

前天,雷军再次强调,这是他人生最后一次创业,为汽车而战。过去三年,每天都战战兢兢,我们能感受到他对这次创业的倾力投入。

我们无法忽视一个超级 IP 带来的影响力,在移动互联网时代的今天,雷军与消费者只隔着一个屏幕,当他宣布造车的时候,在很短的时间内收到了数万份简历,那么明天,当他宣布造车的时候,会有多少订单呢?让我们拭目以待!

可以说,当小米汽车进场的时候,这几年轰轰烈烈的新造车运动的大门就正式关上了,资格赛已经结束了,接下来将进入残酷的淘汰赛。

无论战局如何,向奋斗中的汽车人致敬!!!