出行百人会旗下媒体,关注汽车出行产业链进化

作者:Roomy

「太像大众了」……

把寄予厚望的 ID.4 推向市场的时候,大众从德国到中国,并没有想到 「像大众」,反而成为 ID.4 销量未达预期的理由。

就像当初中国市场对待宝马 iX3 一样,「大鼻孔,就是宝马的车」,因为缺少新鲜感,使得这款耗费心血打造的车型价格腰斩,也让宝马搞了十多年的新能源战略,备受挫折。

两年前的 CES 展上,奔驰 EQC 还未国产上市,我曾把一个市场问题抛给奔驰德国全球市场的负责人,「捷豹 I-PACE 也是一款花了心血的豪华品牌电动车,但在中国并没有受到欢迎,奔驰调查过这个情况吗?」

还记得,当时得到的答案是,「奔驰有 130 年的造车历史,对豪华、电动有自己的理解。奔驰的电动车,和其他品牌不同。」

彼时,智能化赛道还处于一片混沌初开的时候,没有人知道正确的路径在哪,正确的车型是什么。这些当惯了 「领先者」 的豪华品牌们,依旧认为在规则未定的时代,主沉浮的会是自己。

市场给出的答案,总是出乎这些老炮儿的意料,「不按以往的规则出牌了」,即便奥迪、宝马和奔驰,都把自己的全球掌舵人换掉,试图用 「新人」 的思维来掌控规则。

但,转型的痛苦,比预想中猛烈很多,奔驰感受到的,并不比捷豹路虎少。你看,燃油车时代的功劳簿,在智能化时代,其实没有那么管用了。

奔驰 EQC 国产上市后,第一个月的销量不足 200 辆。此后不久,我去做了一次市场调查,4S 店销售说,每个店都有 EQC 的销售任务,但 「来问的人不多」,要和燃油车搭售。

一位开了十几年燃油车的新晋特斯拉车主说的有些道理,「年轻人选择电动车不看传统品牌,是一个不小的影响。如果,连我这种有品牌忠诚度的,纯正的德系粉丝,换电动车,都不看传统车企,才是恐怖的。」

雷克萨斯 ES 车主,一个 93 年的小伙,从 「混动够用」,到 「买一辆蔚来 ES6,也是可以的」。这个转变用时很短,「ABB 做电动车,还是 ABB,不够科技和未来」。

当智能化和电动化,被互联网造车以先发优势捆绑在一起的时候,就注定了传统车企的转型之路,不会如计划中顺畅。

与北美、欧洲市场推行电动车的节奏和习惯不同,这些巨头们,有必要重新读懂中国的电动车消费者。

「消费者首先想买的是我的牌子,然后才是我的电动车」,这种思维,已经随着风口的吹拂,淡去了痕迹。

当欧洲信任大众成熟的造车技术,选择 ID 系列车型的时候,中国市场消费者,在思考的是,「我会因为什么人,或者什么技术,来买一款电动车」。

转型认知不彻底,也是一种轻敌

中国消费者到底为什么不青睐传统车企花大力气、大价钱搞的电动车?

这个问题,奔驰在问,宝马在问,就连保时捷、宾利这样的超豪华品牌也在问。

不管豪华品牌愿不愿意相信,在传统燃油车时代,当惯了技术引领、规则制定角色的他们,在电动化时代,最大的无奈,或许是在转型的大局里,被迫当一个 「跟随者」,无论情愿与否。

就像奥迪,扮演着大众集团的 「技术大脑」,对整个集团的转型有着举足轻重的意义。大众将奥迪全球总部设为大众汽车软件研发部门的组织架构核心所在地,在管理上将大众集团研发负责人和奥迪 CEO 的角色 「合二为一」,也是意在突出奥迪在集团的 「研发」 中枢角色。

而且,奥迪在电动化领域的转型投入,由来已久。但是,在中国市场,站稳豪华车榜首三十余年的奥迪,从未在电动化趋势上尝到过 「先发制人」 的优势。

2018 年的 9 月 17 日,奥迪临时改在美国旧金山湾区 The Craneway Pavilion 发布了旗下首款纯电动量产车型,奥迪 e-tron。这个地方,距离特斯拉的 「老家」 不过几十公里。

背后的意图,再明显不过。瞧不上特斯拉,却又要秒杀特斯拉。

不到两个月时间,奥迪将奥迪 e-tron 带到了中国市场,当时的定位是 「填补了豪华汽车市场电动 SUV 空缺。让消费者在提到高端豪华电动 SUV 的时候,不再仅仅是特斯拉。」

当时,业内给出的评价,和奔驰 EQC 「像一辆不好看的奔驰车」 一样,说这款车是 「先是奥迪,后是 e-tron」。但是,是不是这样理解,奥迪品牌发起电动化攻势信号的车型,「依旧很奥迪」。

你细品。

当时的豪华品牌们,看着马斯克和传统车企在推特上互撕,看着特斯拉口号喊得响亮,却连年亏损之时,当时的他们或许并不认为,特斯拉会成为鲶鱼,搅动这一场天翻地覆的变革。

在两年前,有豪华品牌在解读电动化趋势时,是这样说的,「燃油车与电驱动车的本质都是车,区别只是动力系统的区别。」 还想着和特斯拉花开两朵,各表一枝,「你走科技,我有豪华」。

在动力平台上,e-tron 就是基于奥迪旧有的 MLB 平台打造,奔驰宣称 EQC 基于电动化平台打造,实际也是 MRA 燃油平台小改而来。曾有先发优势的宝马,宣布不会开发电动化平台,只专注可扩展架构,兼容燃油车和电动车。

假设,真的只是动力系统有区别,那么,豪华品牌的电动车上市以后,特斯拉应该败退才是?但事实上,特斯拉依旧遥遥领先。

看起来 「很正常」 的 EQC 和 e-tron ,销量始终徘徊在几百辆左右。与奔驰 EQC 同一时间进军中国市场的特斯拉 Model 3,以及早于奔驰 EQC 发布的蔚来 ES6,销量一直占据市场前排。

定价 50 万的 BMW iX3,上市 2 个多月全系官降 7 万,再加上让利 4-6 万不等,甚至出现提车最低 28 万就可以。

官降 7 万,仍然卖不动。不由得让人感慨,那个怀揣着 「规则制定者」 目标而来的宝马,在七八年前也曾为打造 i3 不计成本地投入。如今,纯电领域的老手,2013 年诞生的 i3,都快终结了。

忆往昔,宝马是否会后悔?

在 i3 和 i8 推出的时候,宝马一度倾向于搞专属平台,只是因为电动化趋势不明朗,无法判断十年后燃油车和电动车谁更受欢迎。为了保证盈利,宝马放缓了电动化探索的步伐,保守了起来。

当然,作为先行推出电动车型的捷豹,可能会有点冤。作为较早推出的一款电动产品,进口后高昂的售价,让 I-PACE 遇冷,也在意料之中。当时,I-PACE 推出之时,电池技术和电子架构等等都是成本高昂,价格壁垒,阻碍了这款我认为最美的一辆豪华品牌电动车。

此外,对超豪华品牌而言,电动化转型,的确具有更大挑战。

最主要是纯电动技术的解决方案不能满足超跑性能的要求,一旦轰鸣的发动机消失,超级跑车的 「灵魂」 也就不再。兰博基尼亚太区负责人多次提到 「品牌 DNA」。迈凯伦首席执行官傅伦毅也公开表示,短期内不会考虑推出纯电动超跑。

并且转型需要钱,平台和研发的投入成本庞大,也是超豪华品牌们,心有余而力不足的原因。

当然,平台不能决定一切,但大体决定了电动化产品力。这也是为什么我会认为,「ABB 做电动车,不够科技的原因之一」。

面对自动驾驶系统的需求,传统的电子电气架构上限终究受限,传统汽车上显多的 100 个 ECU,就会变得太少。快速的电气化,要求汽车必须对电子架构做出更多变革。

可以说,转型认知不够彻底,也是一种轻敌。

研究显示,很多豪华车主转投特斯拉,导致传统豪华车残值下跌达 30%,Model 3 三年使用期后保值率高达 90%。

不管愿不愿意承认,在电动车时代,传统豪华品牌已经被特斯拉甩开了距离。激变之中,挣扎与痛苦,已成常态。

读不懂智能化的 「潜规则」?

有一组数据,足以让传统豪华品牌们感到焦虑。

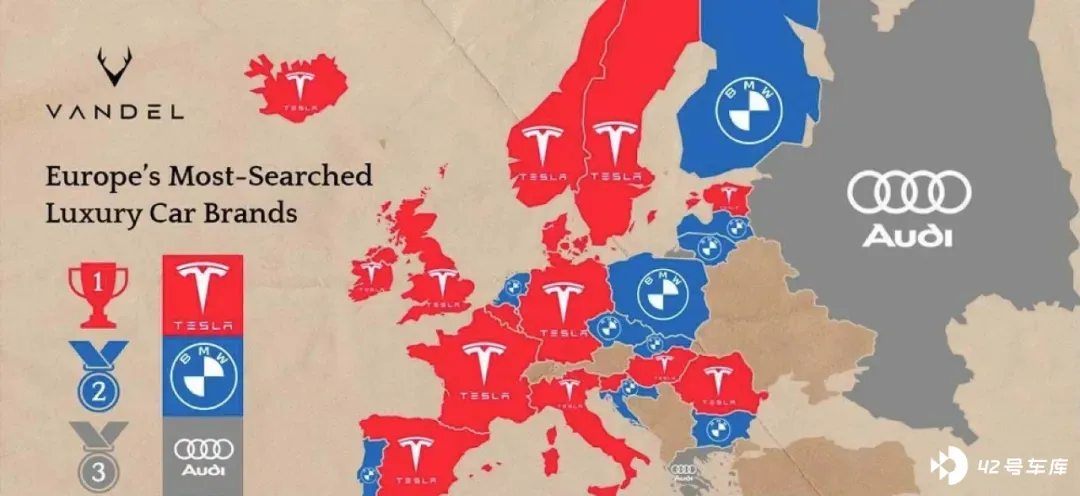

最近在欧洲各国,搜索次数最多的豪华汽车品牌是特斯拉,宝马次之,奥迪第三。奔驰跌出了前三,这不是一个普通的变化,意味着消费者对豪华的概念,正从 「豪华」 转向科技。

美国汽车金融公司 Capital One 研究,随着特斯拉风生水起,消费者对 「豪华」 的感知发生了变化,「科技」 成了关键词,而不是 「工艺」 或 「配置」。

特斯拉让传统豪华品牌倍感艰难的是,什么是豪华电动车,变得很难定义。

这种变化的背后,也说明了一个残忍的事实。在电动时代,xDrive、4MATIC、quattro…… 这些金字招牌,引以为豪的技术壁垒,荡然无存。

眼看着游戏规则被一个愣头青牢牢把持,优雅了半生的豪华品牌们,终于下定决心,改变。

奔驰显然不希望稳占 130 年余年的位置,会被一个硅谷出来的愣头青所代替,所以斩钉截铁要在平台上下功夫。

目前,奔驰 EQ 系列所拥有的电动平台有 MAR 平台、MFA II 平台、EVA 平台和 MMA 平台。其中,MAR 是针对燃油汽车的研发平台;EVA 是针对电动模块化的研发平台,更加科技感的奔驰 EQS 便基于 EVA 平台研发。在技术方面,奔驰与 Nvidia 协同开发车载智能系统 MB.OS,预计 2024 年推出。

今年上海车展奔驰有备而来,EQ 之夜上,首次没有出现燃油车的身影。EQC 两年的市场波折,让奔驰醒悟了 「力度还差得远」。奔驰掌舵人康林松也证实,多款车型将实现电动化转型。同时,还努力增强在动力电池领域的话语权。

如今,宝马内部也出现了不同的分歧。

宝马工会主席曾在接受采访时,明确喊话,宝马应该改变路线,建立专属的纯电平台。兼容平台上生产出来的电动化产品,竞争力不强。甚至,他还积极倡导,直接推出 3 系、5 系和 7 系的电动化产品,而非插电式混动版本,否则将会落后对手。

宝马首款电动车市场遇冷,归根结底,是因为不是一款纯粹的电动车产品,而是基于燃油车型 X3 的 「油改电」 车型,是转型的过渡产品,销量不佳,也能说明专属平台的必要性。

不过,工会主席的一番喊话,并没有得到宝马掌门人齐普策的认可,他认为对于消费者而言,并不在乎一款车是不是出自专属平台。或许,这番看法,在欧洲市场可以行得通,但在如今的中国市场,如此一个标榜科技的消费氛围里,就很难说了。

即便分歧存在,宝马仍在加速。纯电动旗舰 SUV 宝马 iX 和宝马 i4 将进入国内市场。奥迪转型速度,可以说是三家中最快的,e-tron GT 和 RS e-tron GT 两款主打性能、科技的产品将在年内推出。

不过我想,那个 93 年出生的雷克萨斯车主,觉得 ABB 不够科技,太保守,也足以代表一部分中国年轻消费者对电动车的看法。「我为什么还要买一辆和燃油车外观很类似的电动车呢?」

而且,有一个数据,齐普策可以看看,消费者选择电动车品牌的时候,不再有 「品牌忠诚度」,可能只会从 1-2 个品牌里来选择。选择小鹏,选择特斯拉,都可能只是因为某一项技术,某一个人。

同为德国巨头的大众,则不认同齐普策的言论。

迪斯认为,不同平台打造的产品差距还是很大的,这也是大众坚持搞专属平台,打造软件架构的原因所在。

这一点从 ID 系列可以看出,从外观到内饰,都是全新布局,「新大众」 的意图也在于此。保时捷、宾利的转型要比其他超豪华品牌更迅速,也是因为处于大众集团旗下。

大众全新开发的 MEB 平台上诞生的车型,从 ID.3,到 ID.4 都受到了欧洲的追捧。从经济性、安全性、稳定性全面覆盖的 MEB 平台,ID 系列的技术和质量,可以说是立足欧洲的根本。

至于,ID 系列为何在国内销量未达预期,这要归咎于德国人还是不懂中国消费者对智能化的依赖程度,和使用习惯。试驾过 ID.4 车型的人,都有一个相同的反馈,「车机系统实在不行」。

从特斯拉,到蔚来、小鹏…… 这些最初一批进入到消费者视野中的新造车品牌,整个过程就是深度绑定了电动化和智能化。可以说,汽车软硬系统架构的变革,正在朝特斯拉设定的方向演进。

谁的 OTA 升级快,谁的雷达多,谁的智能化就高,也成为一个 「潜规则」。

特斯拉懂,那些喊着 「追赶、秒杀特斯拉」 的造车新势力,也懂。大众,没那么懂,吃了一个 「水土不服」 的亏。

记得在技术分享会上,大众的技术工程师还在说,「中国消费者要习惯 ID.4 的底层逻辑、适应分级页面」。

不主动适应中国这一波从互联网时代走过来的年轻群体,这已经注定了即便在续航、操控、体验、性能,都没有弱点的 ID.4,依旧不会被当成一辆全新的纯电动产品来看。

理所当然,也就打不进年轻人的视野。哦,对,也没有打进把车从德系换到特斯拉的,我的同事,一位 「中年人」 的眼里和心里。

还有一位,96 年出生、喜欢蔚来的年轻人,在 ID.6 的技术分享会上,在几十张 PPT 介绍里,完全找不到嗨点。单调,试图直接的技术知识灌输,让他觉得有点无聊。「以前在营销上长袖善舞的传统车企,现在都不会讲东西了。」

这不是大众一家车企的问题,如何更加直接有效地传播新技术,演绎新故事,考验着所有的传统车企,奔驰、宝马们也无法避免。

有一点值得赞许,在被吐槽车机系统不久,大众 ID. 系列发布首次 OTA 升级,未来每 12 周更新一次,虽然也不是太快。

这是一个好的信号,也是一个经验和教训,足以让那些还未放下身段的豪华品牌有所警惕。