作者 | 褚万博

编辑 | 邱锴俊

刚刚加盟小鹏汽车的王凤英立了一个大flag。

有小鹏内部人士向《电动汽车观察家》透露,王凤英本人已经立下了「三年小鹏销量百万级别,五年小鹏市值达千亿美元」的目标。

王凤英也因此在小鹏内部得到了一个「百万姐」的诨号。

这样的「军令状」当然是车企老板所乐见,也是他们「杀销售老总祭天」的根本出发点。

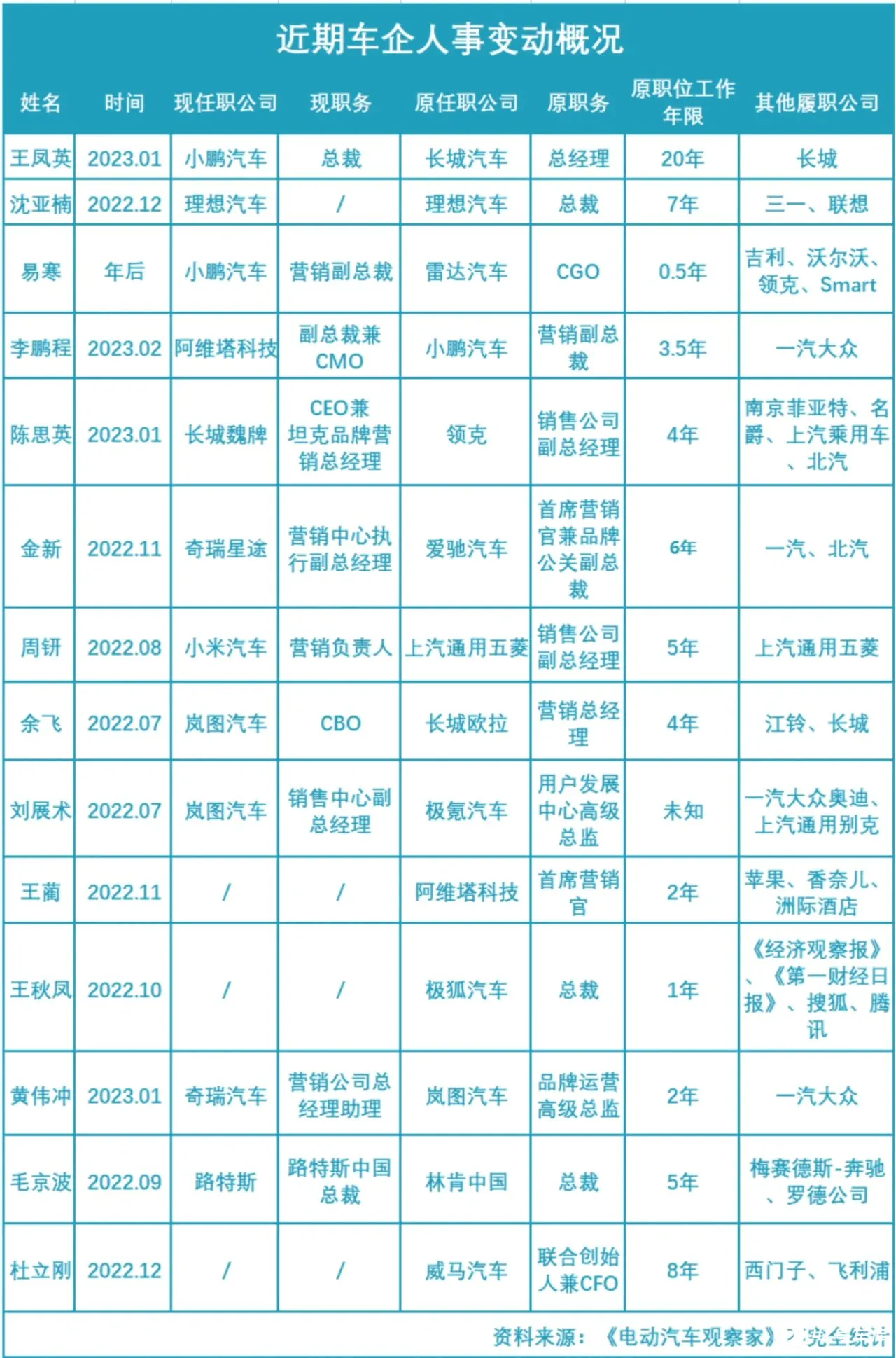

王凤英加盟小鹏,只是从去年下半年到今年初车圈人事大换防的高潮,此前,眼花缭乱的人事变动剧情已经展开了一波又一波。

这一系列的人事变动说明,表面光鲜亮丽的新能源汽车行业,绝非皆大欢喜,而是几家欢乐,几十家愁。对于扛销售KPI的营销老总们,对内难以满足老板的销量目标;对外难以在汽车产品属性变迁之后,难以找到好的营销打法。

但是,观察近两年的智能电动汽车营销表现,其中有无规律和趋势可循?我们能否有些许启示?

传统车企创新营销两少帅:周钘、余飞

最近几年,很多车企喜欢「外来和尚」。

有的车企直接跨界招揽营销负责人,比如阿维塔曾经招揽前洲际集团营销副总裁王蔺;有的车企则在中层或者基层的营销岗位招聘时,排斥传统车企人才,吸收互联网企业、消费类企业的营销人员。

其效果,往往难以奏效。汽车产品虽然发生了部分属性转变,但是厚重的线下渠道、服务体系,不是动辄「重线上、轻线下」的逻辑能玩得转的。

反而是在传统车企中,有两个营销人,突破了传统模式,也取得了很好的效果。

一个是打造了「更爱女人品牌」欧拉的余飞;一个是营销了「神车」宏光MINI的周钘。

余飞在2019年下半年加入欧拉,先任营销副总经理,后来担任营销总经理。余飞在非汽车媒体、非汽车平台投入大量精力,提出了「以用户为中心,用户的兴趣在哪里,欧拉就在哪里」的口号,通过目标用户——年轻女性的兴趣来接近,在萌宠圈、旅游圈、美妆圈等做传播,帮助欧拉触达用户,吸粉转化。 2020年,欧拉月销量10连涨,累计销售5.62万辆,同比增长44.76%。2021年,欧拉累计销量13.5万辆,同比增长140%。

余飞在2021年10月改任长城筹备的轿车品牌负责人。但这一动议后来被长城放弃,余飞也转投岚图。

另一个营销案例是宏光MINI EV。它的营销成功,很大部分要归功于85后「营销新星」周钘。周钘于2011年加入上汽通用五菱,后来升至营销副总经理。2020年7月,五菱推出宏光MINI EV,打造了纯电A00品类。

宏光MINI EV有惊人的低价和独特性,但更多在生活记者、美女网红、KOL的笔下、照片里体现,在抖音、快手、小红书、微博、社会新闻以及跨界自媒体上广泛传播,也是大量吸粉转化,让原来根本不是购车人群的年轻男女买了单。

截至2023年1月29日,五菱宏光MINIEV累计销量突破111万辆,是现象级的爆款单品,其营销也是经典案例。2022年7月,周钘加入小米汽车,担任小米汽车营销方面负责人,直接向小米科技董事长雷军汇报。

在这一波人事变动中,这两位年轻的营销操盘手,自然获得了很好的新职业机会。

不过,需要强调的是,在他们的创新营销之前,产品定位、产品竞争力已经奠定了很好的基础。 欧拉主攻女性,宏光MINI将汽车变为年轻人的「玩物」,都是非常出色的产品需求挖掘与实现。余飞和周钘打造了与之相称的创新营销模式,才促成了销量大增。

另外,线上渠道创新,线下渠道仍然要老老实实建设、运营。 宏光MINI EV的成功,也和五菱非常下沉的渠道相关。包括理想汽车,在2022年底也拥有290家门店,以及平均单店卖459辆的高效率,比蔚来和小鹏的303辆和288辆要高很多。

智能电动汽车的产品的定位、定义,线下渠道的建设运营,相对传统汽车销售、相对互联网产品、消费品,有共通之处,也有不同之处,这可能也是很多跨界而来的营销负责人、品牌负责人败走麦城的原因。

产品英雄当道,营销英雄隐身

在逐渐兴起的智能电动汽车大潮中,余飞、周钘这种营销明星少见,超级产品经理则越来越高光。

很早投资了理想汽车的明势资本创始人黄明明,在回应为什么投资理想汽车时说,李想是超级产品经理型的创业者。

特斯拉、理想汽车都是超级产品经理型的创业企业。过去几年,特斯拉和理想汽车表现都非常亮眼,成为领先的电动汽车企业。在2022年,这两家的销量虽然没有像比亚迪那样大爆发,但增长也非常稳健。

这样的两个品牌,恐怕很少人知道它们的营销总经理是谁,但马斯克和李想,知名度都很高。 两位创始人都能通过自身的影响力,给品牌和产品很高的关注度。

但是,不仅于此,马斯克和李想都对他们各自的产品参与甚多。马斯克喜欢称自己为工程师,「在工厂、设计会议、工程会议和生产上占据我80%-90%的时间」。

前特斯拉董事格拉西亚斯认为,马斯克应该从行政事务脱离出来,「这样马斯克就可以像产品经理一样,将时间集中在产品上,这原本就是他的光热所在。」

李想也是以出色的产品经理著称。在沈亚楠辞职前,李想在公司就负责组织管理和产品战略,在产品管理上投入巨大精力。也是他本人在产品定义上的经验,以及产品定位、功能、体验方面的极致要求,打造出了理想ONE、L9、L8这些爆款。

自汽车市场从卖方市场转向买方市场以来,汽车产品对于目标用户人群所能提供的功能、体验如何,以及成本高低,已经越发重要。 同时,随着移动互联网时代到来,信息传输的零距离零时差,让产品口碑迅速传播,品牌、知名度已经不是多高的壁垒。

有了这样的产品,营销负责人更多精力投入在销售渠道的管理、开拓上,并不怎么抛头露面。其重要性,已经没有那么高。

智能电动汽车营销:自己走的路才算数

在变革中,寄希望营销「换手如换刀」,大概率会竹篮打水一场空。

在需求旺盛、生产供应稳定的时期,「营销英雄」靠渠道战能够大发神威。

在智能电动汽车普及期,需求需要提炼、捕捉,技术产品持续迭代,生产供应需要合资、合作甚至自研、自产来保证,渠道需要高效扩张,服务还要有高满意度——销量大涨,是一系列环节都做对的结果。

而任何一个环节做错,都可能导致销量下滑——这也是一些舆论认为,一些营销老总的下课,实际上是为车企在产品、生产、供应上下功夫不够而背锅。

相对传统汽车,相对其他行业,智能电动汽车的研发、生产、销售、服务流程很多都是新创,无法从外界获得「即插即用」的人才。 与其寄希望于外来力量,不如学习华为、新东方、理想汽车,招揽基础素质优秀的人才,建立智能组织架构,通过系统的力量,习得应对新业务的系统能力,并将这种能力赋能给组织里的每个人。

不那么冠冕堂皇地来说,就是:

与其从外请人来卷,不如自建一个很卷的系统,让卷王能够脱颖而出,担当大任。

看看如今大中华智能电动汽车最强打工人——朱晓彤吧。他虽然不是特斯拉全球CEO,但是统管全球工厂。

他是如何成长起来的?

朱晓彤一开始是特斯拉中国充电业务总监,其上曾经有知名豪华车企大咖,曾经有苹果公司高管,但最终执行力最强、效率最高的朱晓彤一路升迁,成为现在马斯克倚重的高管。

所以说,既往履历都不作数,营销人才的开放性、成长性可能更为关键。 三年、五年说远也快,到时候我们再看王凤英的百万辆、千亿美元市值的flag,是否兑现。