出行百人会旗下媒体,关注汽车出行产业链进化

作者:郑文

不知道从什么时候开始,汽车行业开始变得频出雷人雷语,这些雷人雷语的话遵循一个原则,那就是怎么浮夸怎么说,哪怕是招来一片骂声呢。

空话成了另一种形式的狂欢。

「三年内超过特斯拉」、「2025 年实现 80 万台销量目标」、「业内首家承诺‘无人驾驶事故责任归于主机厂’的车企」……

然而,除了赢得一阵喧嚣。剩下的,便是审视的眼睛,时刻盯着,是承诺,还是口头支票。

零跑放狠话,还是空话?

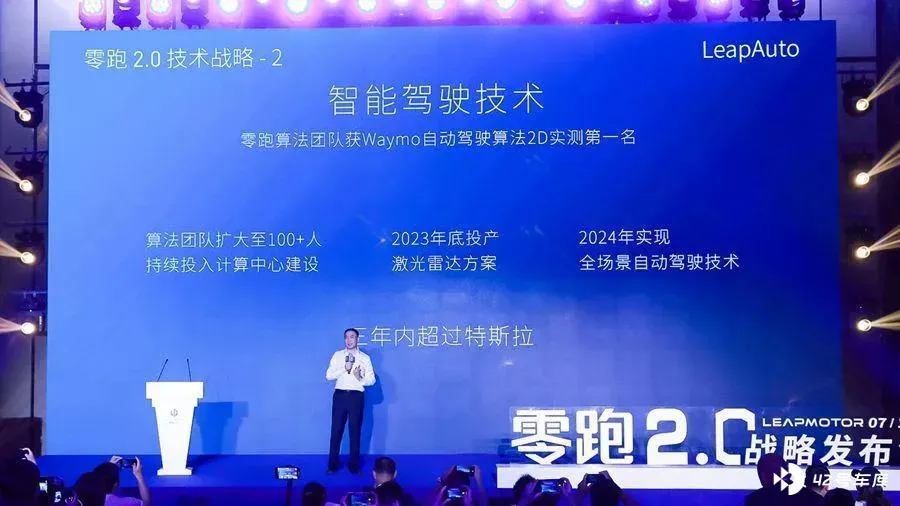

「三年内超过特斯拉。」

7 月 15 日,零跑汽车创始人朱江明在其金华工厂的 2.0 时代战略发布会上,放此豪言。

这个 「超过」,具体是指零跑汽车要在智能驾驶技术上领先特斯拉。按照规划,2030 年底零跑将投产激光雷达方案,2024 年实现全场景自动驾驶技术。

零跑并非首次对标特斯拉了,在第一款车型 S01 上市时,就宣称 S01 的智能驾驶辅助系统堪比特斯拉。后来,S01 并没有因此热卖。

也许朱江明想以此方式去做品牌营销,获得流量,获得品牌曝光度。

也许他的确相信三年内能超过特斯拉,这种 「刻舟求剑」 式承诺,并不具备很强的可信度,反而引发更多质疑。不用发展的眼光看竞争对手,即便三年后零跑真的凭借努力超过了今天的特斯拉,那么,三年的特斯拉又将是什么样呢,零跑又要用多久来超越呢?

如果说,「三年内超过特斯拉」,尚且可以理解为初创公司为品牌曝光不得已而为之的营销手段,那么发布会现场宣布的 2025 年实现 80 万台销量目标,就更宏大了。

对于刚取得造车资质,基于一款微型车走量月销在 4000 辆水平的初创公司,这个目标的高度不言而喻,比 「三年内超过特斯拉」 有过之而无不及。

在科技导向的企业,需要的不仅是鼓舞士气与增强信心,更重要的是实事求是的态度与持之以恒的探索。

零跑,你到底是醒着的,还是醉着?

威马掉队,还是蓄势?

「每天都有人问我,威马是不是掉队了。」

「事实上,我们没有,只是‘静默期’有点长。」 面对外界的质疑,7 月 15 日,威马汽车创始人、董事长兼 CEO 沈晖对外进行了公开回应。

2020 年 9 月,威马汽车正式提交科创板 IPO 申请,如今 10 个月了还未有实质性进展。又伴随着市场层面,销量与 「蔚小理」 差距越拉越大,外界的质疑声音开始越来越大。

数据显示,今年上半年威马累计销量为 15,665 辆。而蔚来、小鹏、理想的销量分别是 41,956 辆、30,738 辆、30,154 辆。显而易见,威马与造车新势力第一梯队的差距不小。

对此,沈晖在年中媒体沟通会上表示,「智能电动汽车市场的战斗,上半场都没打完,还远没到分胜负的阶段,所以不存在掉队的问题。」

互联网人造车都想做中国特斯拉,蔚来、小鹏等品牌都期望用自己笃定的维度去正面竞争特斯拉,打入中高端市场。

而沈晖却偏偏不这么对标,他希望威马成为大众、丰田那样的存在,「科技普惠、引爆主流」 造用户 「用得爽、用得起」 的智能纯电动汽车是他的品牌标签。

威马预测,新能源汽车的市场结构将会从 「哑铃型」 向 「纺锤型」 加速优化,到 2030 年,国内主流新能源汽车市场区间将占据约 60% 的市场份额;预计未来十年内,15 万元~25 万元的主流新能源汽车渗透率将从 3% 增长至 40%。

在威马看来,彼时他将主场作战。

然而,市场在那儿并不意味着就能拿到手,值得探讨的地方是,威马是否充分了解,到底什么是用户 「用得爽、用得起」 的大众车型?

大众、丰田尚且时时警惕、时时惶恐,威马更须敬畏。

大象转身,能否地动山摇?

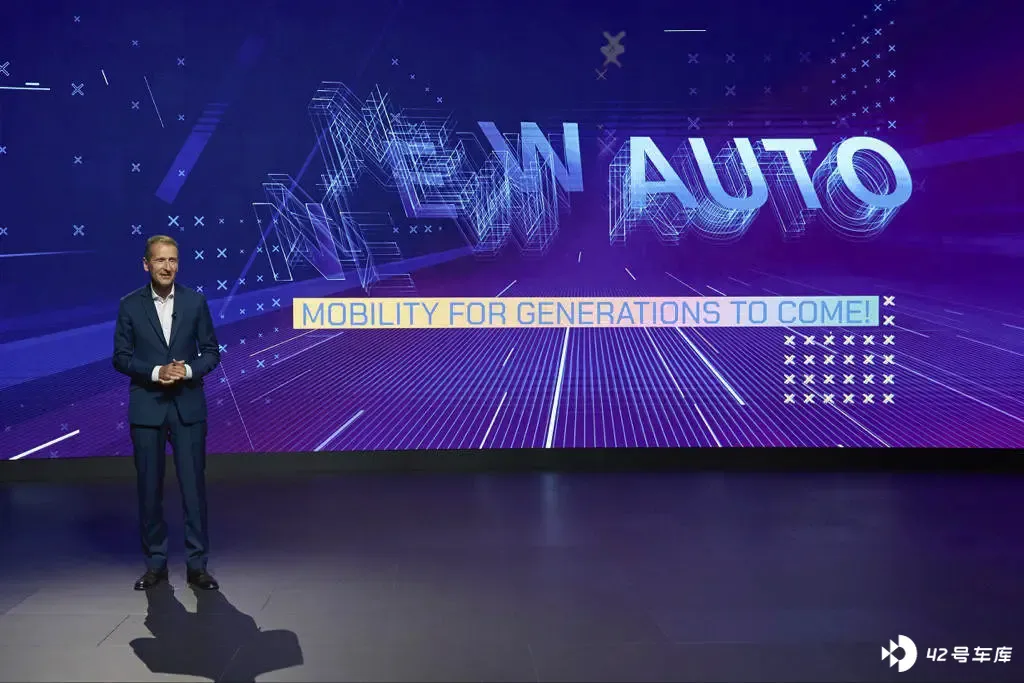

「我们的战略目标是成为全球纯电动汽车市场的领导者,我们正朝着这一目标迈进。」

几经波折,大力主张电动化转型改革的大众集团 CEO 迪斯,终于拿到续约合同,将就任时间延长至 2025 年 10 月。这意味着迪斯可以亲自兑现 「取代特斯拉,成为全球最大电动车制造商」 的承诺。

与此同时,大众集团也向外界释放了一个信号,他们不再犹疑,将坚定电动化与数字化转型的决心。

从去年 7 月迪斯交出大众品牌管理权,到今年 7 月续约,这一年,监事会对迪斯从质疑到支持,再到全面认可,态度发生了 180 度转弯。工会矛盾、监事会信任危机…… 此前的内部阻力重重,从这一刻开始,也将成为过去式。

监事会主席潘师(Hans Dieter Poetsch)的话说明一切,「迪斯博士和他的管理团队在过去几年里成功地推进了集团的转型。监事会相信,在迪斯博士的领导下,整个公司在未来几年持续取得成功的发展条件将是最佳的,特别是考虑到‘2030 战略’。」

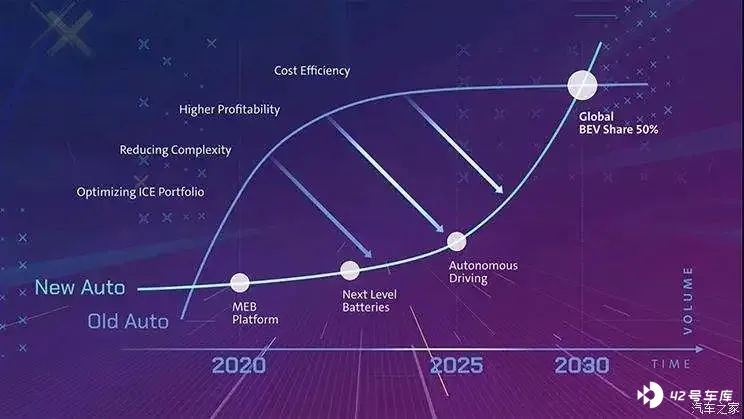

7 月 13 日晚,迪斯在大众集团以 「New Auto」 为主题的 2030 战略发布会上,进一步诠释了大众集团对于未来出行的理解,以及未来 10 年的战略布局。

战略重点是在提高利润率、削减成本的基础上,加倍押注软件、平台、电池等取胜新赛道的关键技术。根据规划,到 2030 年大众集团纯电动车型的份额预计将上升到 50%。

「未来汽车产业的利润和收入来源将从燃油车逐渐转向纯电动车,并在自动驾驶技术的推动下,转向软件和服务。」 为了实现这个目标,大众集团将最大限度利用传统车企的规模化优势来控制成本。

为了能形成护城河,实现 SSP 平台 + 标准电芯 + 自研软件平台 「组合拳」 战略布局,大众集团已经为 2021~2025 年期间专项拨款 730 亿欧元。虽然这是一笔大数额的投资,但迪斯相信,市场给的回报会更丰厚。迪斯乐观预测在 2~3 年内燃油车和纯电动车利润率将持平。

从马丁・文德恩时代的 Das Auto 到如今迪斯的 New Auto,大象转身能否地动山摇?

一个不争的事实是,即便是大众,依旧未能真正打开中国主流新能源市场。ID.4 国产化之后的两款车型 1~5 月份的累计总销量不足 5000 辆。

开创一个时代,领导一个市场,任重道远。

极氪卷不动了,暗自涨价?

「过去的 40 多个小时中,产品、研发、制造、供应链等团队对多种方案进行了反复论证和评估,最终决定首先要尊重用户的选择权,对所有用户开放三项新配置选装,由此产生的额外投入由极氪承担。」

「乐极生悲」,真可谓是极氪品牌现阶段的真实写照。

上市时,基于吉利 SEA 浩瀚平台打造,支持 800V 高压快充,3.8s 零百加速,700km 超长续航…… 超多科技配置,加上起售不到 30 万元的价格,极氪第一款车型极氪 001 「标配即顶配」 的实在人设瞬间点燃了消费者的热情。

两个月间,新车订单突破 7 万,以至于极氪 CEO 安聪慧不得不出面宣布,极氪 001 在 2021 年的产能已售罄,新车于 6 月 15 日起停止接受 2000 元小定意向金,并公布新的交付规则。

起初,事态还只是向 「凡尔赛」 的方向发展,但后来画风就变了。不少车主发现,在新的交付规则公布之后,极氪 001WE 版车型涨价了,大定的 WE 版车型补贴前售价为 29.9 万元,与上市时价格相比增加了 1.8 万元。

对此,官方的解释是,由于无法确定 2022 年具体国家补贴金额,此价格是没有扣除补贴的产品净价,最终成交价会减去国家补贴金额。

一 「前」,一 「后」 的文字游戏,让消费者产生了误读。

当然,这还只是导火索,随后消费者发现此前称的浩瀚平台支持 800V 高压快充,以为极氪 001 具备 800V 高压快充的能力,但事实上,它目前仅支持 400V 快充。再次被虚晃一枪。

更多的还有,极氪在此前的宣传中,用到了 「首发伞频降噪」、「连续 8 次加速不衰减」 等宣传内容,而这些在 APP 的产品介绍中全部消失。WE 版本后排隐私玻璃,YOU 版本可变全景天幕等也都成为用户的一厢情愿。

摆在你眼前的只有一句冷冰冰的:「那是另外的价钱。」

类似套路一而再再而三发生。不多时,极氪又被抓包更换电机供应商。尽管极氪方面保证不同供应商提供的电动机功率不变,只是扭矩参数存在差别,而车辆或许采用盲盒形式交付,供应商是来自日本还是宁波,全凭运气。

极氪可以说是积极参与内卷,堆了很多配置最终却难以实在地兑现,被其反噬的典型。再回过头看热闹的发布会,如果当时大家知道是这样的结果,掌声也不会如此激烈与真诚,极氪毫无疑问伤害了消费者的感情与信任。

安聪慧给消费者的致歉信,言语诚恳,也直接给出了解决办法。然而,很多大定消费者转订单的行为,在无声地宣告,伤了的心,很难挽回。

开空头支票,是一场危险的游戏。