出行百人会旗下媒体,关注汽车出行产业链进化

作者:郑文

9 月底,在武汉天河机场的报亭摆放的三份报刊中,有两份都重点报道了一件大事:「李书福高端手机项目落户车谷」、「吉利持续加码投资武汉」。如此大版面的报道,明白地呈现着此事的重要程度。

与此同时,在四十公里开外的武汉经开区,同样发生着对武汉意义重大的事,一场主题为 「中国车谷 2021 智能汽车产业创新峰会」 的论坛正在如火如荼地进行,探讨着武汉的汽车产业发展方向,探讨着最新的技术难题。

这场由武汉经济技术开发区和东风汽车集团有限公司联合主办的论坛主要围绕智能汽车的创新发展这一主题展开,涉及到人机共驾、地图定位、车路协同、感知融合、人工智能与芯片、仿真测试等多个热门领域。

武汉这座英雄的城市,在新的时代节拍中,像很多其他城市一样,同样在寻觅探索着自己的角色定位。

机遇与挑战

中国汽车产业的传统版图上,国企中东北的一汽、华东的上汽、华中的东风、西南的长安、华南的广汽,以及包括民企中深圳的比亚迪、保定的长城、宁波的吉利都占据着一席之地。

而今,智能汽车已成为我国汽车产业可持续发展的重要战略方向,新技术、新业态、新模式不断涌现,目前 L2 级乘用车新车市场渗透率达到了 20%,而且还在快速增长。一个万物互联、「无智能不汽车」 的时代已经来临。

这意味着行业利益的格局或许将重新划分,各地也开始新一轮的疯抢标的。特别是在 2020 年,合肥政府抓住包括蔚来、大众江淮、京东方、兆易创新等在内的多个产业机会之后,各地只会更紧张,而同属二线省会城市的武汉紧张感翻倍。

在新时代的竞争中,合肥凭借蔚来、大众江淮率先快走一步;而北京也成功留下了小米汽车;上海拥有特斯拉,并努力培育智己;广州则有小鹏和广汽埃安……

作为老牌车都,过去武汉是传统车企东风汽车集团的大本营,如今促成小鹏落成基地、东风孵化岚图、吉利献上路特斯和高端手机等项目的车谷,要想恢复传统燃油车时代的地位,挑战依然不小。

此外,还有一些行业共同面临的难题。

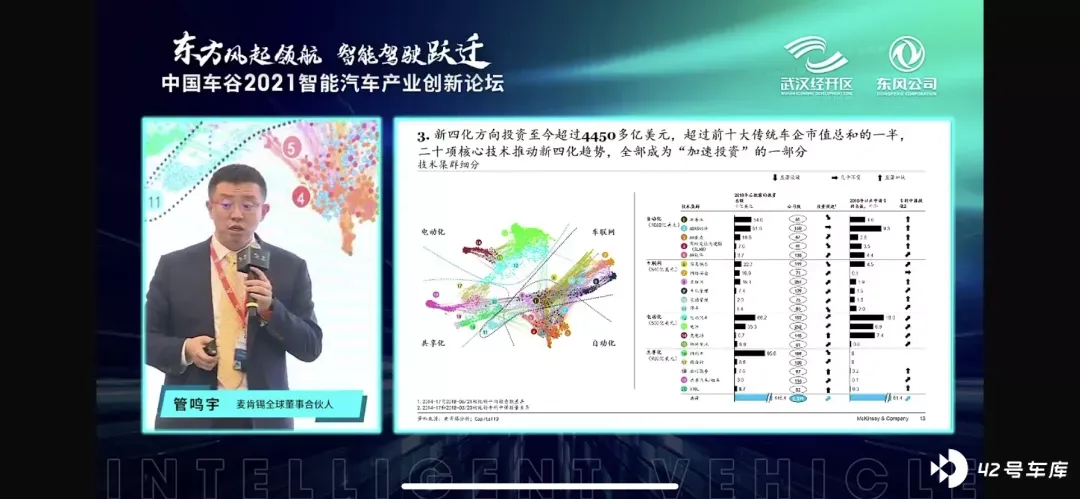

比如,在论坛上,麦肯锡全球董事合伙人管鸣提出的三个产业发展关键驱动力:很多新兴玩家;技术落地、走向市场;资本加码。而各地政府如何招揽新玩家,创建试验园区帮助企业达成技术落地也成了任务重点。

中国电动汽车百人会副秘书长、中国汽车芯片产业创新战略联盟副秘书长、中国汽车动力电池产业创新联盟秘书长许艳华指出,技术层面的挑战关于感知、算法、大数据赋能等等面临着的长尾效应很难解决。此时,场景下商业落地就显得尤为重要,这就是管鸣宇所说的技术落地,走向市场。

与此同时,产业变革大大提升了对高专业素质人才需求的密度。而这些人才往往对于薪资待遇、工作生活环境有更高的要求,这对于城市管理者的考验是巨大的。如何大量培育本地人才以及吸引外地人才,也是武汉政府需要考虑的重要一环。

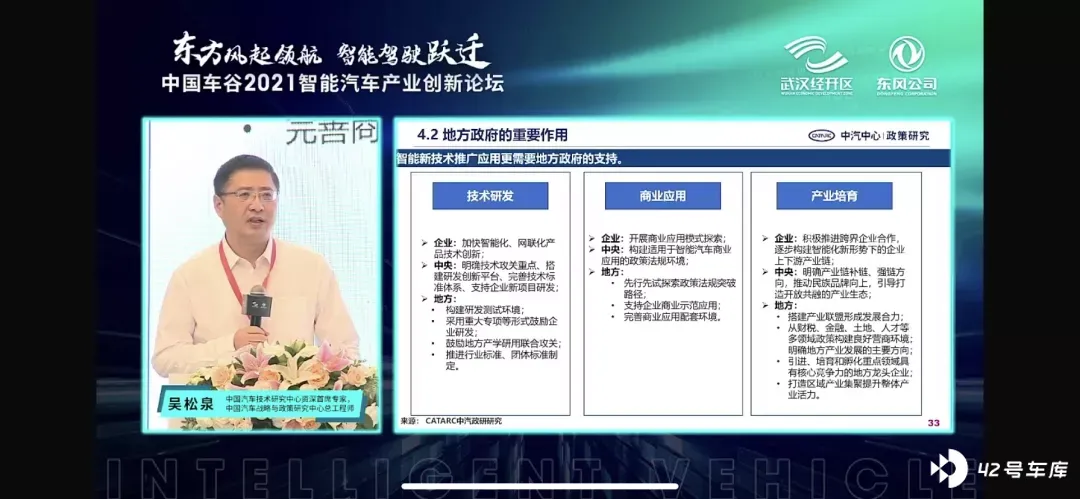

中国汽车技术研究中心资深首席专家吴松泉认为,在智能汽车时代,地方政府可以做更多的事。至少在三个方面可以发挥重要作用:

-

在技术研发方面,地方可以构建研发测试环境,采用各种方式鼓励企业创新,包括鼓励产学研用联合攻关,以及推进有关地方标准和团体标准制定;

-

在商业应用方面,地方也可以先行先试探索政策法规突破的路径,包括支持企业开展商业示范应用,完善商业应用配套环境;

-

产业培育方面,地方可以搭建产业联盟形成发展合力,从各个领域创造良好的发展环境,如孵化具有竞争力的龙头企业,推进产业集聚发展等。

而在这三个层面,至少已经有十几个省市正在激烈竞争,上海、北京、江苏、成都、浙江、天津、安徽…… 哪个都不甘示弱,不遑多让。比如,今年 1 月,安徽发布的《智能汽车创新发展战略实施方案》中,系统、全面地提出了四大目标,六大任务。

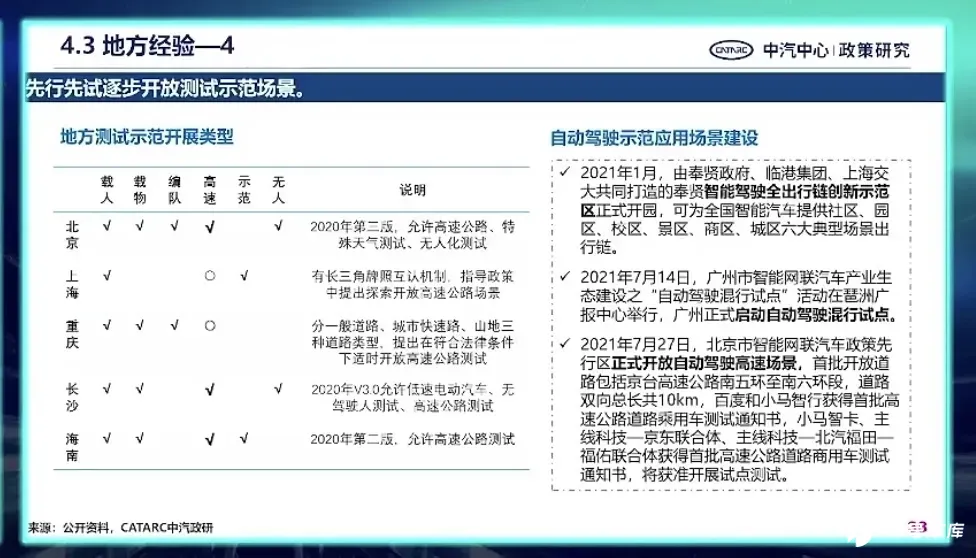

现阶段,我国已形成国家智能汽车示范区和车联网先导区竞相发展的格局,有 9 个国家级示范区,4 个先导区。截止 2021 年 8 月,已有 18 个省 / 市发布测试示范相关政策,其中北京、上海等城市已根据测试开展情况对政策进行修订,进一步完善公共道路测试环境。

部分地方也在先行先试逐步开放测试示范场景,不断地丰富相关类型。今年 1 月上海提出打造智能驾驶全出行链创新示范区,广州提出启动自动驾驶混行试点,北京提出开放自动驾驶高速场景等。

上海顶层设计非常明确,而且是从智慧城市、新型基础设施建设角度来推进这项工作。早在 2017 年,上海就出台了创新工程实施方案,在测试示范工作开展时充分注重与当地产业基础、地方特色相结合,不同区域示范应用也注重差异定位。

北京则是政策前瞻规划非常强,且提出了政策先行区的概念,市工信局在今年 4 月印发了总体方案。

深圳则发挥特区立法优势,直接出台深圳特区智能网联汽车管理条例,提出了准入、登记、使用管理、网络安全和数据保护、车路协同基础设施、道路运输、交通事故及违章处理、法律责任等方面的管理措施。

在吴松泉发言的最后,也给出了建议:

一、结合其他地方发展经验,尽快明确制定相关的发展战略规划和行动方案。

二、组织相关领域优势资源联合开展技术攻关,搭建相关的创新平台和产业孵化平台,承接相关的重大科技项目。

三、加快推进商用化落地。面向智能汽车商用化需求,联合开展相关的示范运营项目,探索相关的示范运营模式,组织开展相关的地方标准,团体标准制定工作等。

如此来看,摆在武汉车谷眼前的机遇很多,挑战也不小,竞争将越来越激烈。

「重仓」 车谷

毫无疑问,过去的武汉,作为中国汽车工业的顶梁柱,汽车基因已经深深根植于武汉经开区这方热土。在这片土地上,汽车产业链十分完备,聚集了 7 家汽车整车企业、12 个汽车总装工厂、500 多家汽车零部件企业,是我国六大乘用车基地之一,有 「中国车都」 之称。

在 「十三五期间」(2016 年~2020 年),约 550 万辆整车从这里驶出,全区汽车产业产值超过 1.16 万亿元。

但就在去年 9 月的 「湖北高质量发展资本大会」上,武汉宣布要从 「中国车都」 向 「中国车谷」 的跨越。

之所以这么改,是因为 「谷」 是科技的代名词,而中国汽车经过 30 年的发展,已经来到数字化、智能化、网联化、共享化的关口,很显然武汉已经想清楚,要在这一轮赶紧加速前进,雄心全都摆放在了台面上。

从 「车都」 到 「车谷」,武汉正在跨越关键时刻。于是,我们看到了发力后的车谷新闻一桩接一桩。

先来看看,李书福给武汉送去的礼物,车联网、整车制造、芯片、飞行汽车、手机。

2017 年 2 月,吉利汽车的车联网项目亿咖通在武汉建立总部与研发中心,主要研发智能座舱、智能驾驶等核心技术产品。仅 4 年时间,这家公司的产值增长了 14 倍;

2018 年 7 月,路特斯的制造基地与武汉签约。目前路特斯武汉智能工厂项目建设顺利,预计明年正式投产,达产后可年产整车 15 万辆;

2019 年 11 月,吉利的车载芯片项目芯擎科技在武汉设立总部和研发中心。芯擎科技研发的国内首款采用 7 纳米制程工艺的车规级数字座舱芯片,预计于 2022 年完成上车集成和测试;

今年 8 月,路特斯科技全球总部在车谷智慧生态城动工,由吉利总投资 63 亿元打造。路特斯汽车将填补武汉在超高端纯电动智能汽车领域的空白。

然后就是最近的热点,吉利造手机了,还落地在武汉。

是什么让发端于浙江的李书福 「重仓」 武汉?李书福是这么说的:「武汉是个好地方,已经成为吉利最重要的产业布局基地之一,武汉良好的营商环境,增强了我们投资兴业的信心。」

这么说更像是台面话,其实深层的原因是另一个。作为智能终端,手机与汽车的技术共同点越来越多。随着车联网、车载芯片等业务在武汉的布局,手机作为生态链的重要环节,与很多技术业务互通,放在同一个地方更利于综合布局。

李书福认为,「手机是快速迭代的随身移动终端,是电子产品市场验证及软件创新的应用载体,既能让用户尽快分享创新成果,又能把安全、可靠的一部分成果转移到汽车中应用,实现车机和手机软件技术的紧密互动。」

未来,手机项目会成为吉利向科技型企业转型的重要助推器,而届时吉利在武汉的整车、车联网、车载芯片,以及手机业务一旦达成规模联动效应,给车谷带来的产业效应更是比想象中更有威力。

事实上,不止吉利,分别崛起于广州、深圳的小鹏、华为也频频光顾车谷,其他产业生态也正在此扩张。

4 月 8 日,小鹏汽车与武汉经开区举行签约仪式,其武汉智能网联汽车制造基地及研发中心项目正式落户武汉经开区。项目占地约 1100 亩,整车规划产能 10 万辆,预计 2023 年正式投产。

6 月份,华为在武汉布局智能网联产业创新中心;另外,东风公司、中国一汽、中国三峡与车谷共同投资 8 亿元,成立电池公司,将运营换电模式下的电池资产。科大讯飞、哈工大机器人等总部项目也纷纷入驻车谷……

不用怀疑,这是属于车谷的巨大胜利,而这些项目也将孕育出更多的机遇。