撰文 | 郑文

编辑|周长贤

4 月 26 日,一艘载着崭新 MG 品牌车型的远洋货轮,顺利抵达位于斯洛文尼亚的 Koper 港。从这里,它们通过陆路运至塞尔维亚,参加两周后举行的贝尔格莱德车展。5 月 12 日,车展如期开幕,塞尔维亚总统武契奇亲临现场。他指出,该展是两年来欧洲举办的第一次此类展会,约 50 个车型将在此首发,大部分是电动和混合动力汽车。

在塞尔维亚 1400 公里外,德国车市迎来了一个中国汽车品牌新一轮的冲击。根据德国联邦汽车运输管理局(KBA)的数据显示,4 月份上汽乘用车旗下 MG 品牌在德国的新车注册量为 1065 辆,在 BEV 和 PHEV 市场实现 2.4% 的占有率,超过不少当地欧美、日韩系的主流品牌。对此,德国著名汽车杂志《Autohaus》进行了题为《MG 在德国发展壮大:(月)注册量首次达到四位数》的报道。

表面上看,这是上汽乘用车开启了中东欧市场的全新篇章。究其背后,这是中国汽车工业从 「引进来」 到 「走出去」,到攻入欧洲车企 「大本营」,进入全球化进程新阶段的一个缩影。

中国汽车产业进入 「大航海时代」

2013 年,「一带一路」 倡议提出,为中国企业提供了跨洋出海的新机遇。

经过 9 年的发展,中国企业在国际化市场参与广度和深度上,都有了质的变化。从初期的市场开拓到深度参与当地产能建设,从单一产品导入到带动产业体系国际化,中国品牌正以 「一带一路」 建设为契机,成长为具有国际竞争力的世界品牌。

在此大背景下,近几年,新能源汽车市场的迅速发展,赋予了中国汽车品牌进行全球化布局新的发展机遇,可以更公平地与世界品牌同台竞技。

与此同时,随着智能电动汽车的普及,很多人正在改变对中国汽车品牌的刻板印象和偏见。但他们可能还没有意识到,中国车企在全球化的道路上,已经创造出了非常值得关注的阶段性成绩。业内人士表示,未来 3-5 年是中国品牌出海的历史性时间窗口,自 2021 年开始,中国大规模品牌出海的良好局面已经初步形成。中国汽车产业将进入 「大航海时代」。

根据中汽协发布的最新数据,2021 年中国汽车出口首次突破 200 万辆,较上一年同比增长一倍,打破了近 10 年来,一直徘徊在 100 万辆左右的局面。就此,中国一跃成为全球第三大出口国,仅次于日本、德国。显然,中国汽车出口已经走出 「产业微笑曲线」 的底部价值环节,正在进入上移的黄金期,出口规模有望进入快速增长期。

业内人士分析,若中国下半年出口增速能够保持 50% 以上,今年中国将有望超过德国,成为全球第二大汽车出口国。2021 年,出口销量最好的三家中国车企,分别是上汽、奇瑞、长城,涨势都不错。上汽集团创下了 69.7 万辆的海外销量新纪录,同比增速高达 78.9%,创造中国汽车出海新成绩;其中,仅上汽乘用车全年出口量就达到 29 万辆,同比增长 68%,连续第三年保持中国单一品牌海外销量冠军地位。而奇瑞的出口量则以 26.9 万辆位居第二;第三名长城的出口量为 14.2 万辆。

作为中国汽车出海 「领头羊」,上汽集团已连续六年稳居中国车企海外销量 NO.1,其主力军上汽乘用车的出口也是大幅上涨,在海外持续热销。上汽乘用车牢牢占据出海 「C 位」 的原因何在?又有哪些可借鉴的样本意义呢?

首先,大部分车企出海都会选择从某一区域市场开始开拓业务,以此为跳板实现全球布局,呈现单点逐一突破的特点。

例如,以蔚来、小鹏为代表的新兴车企,则是将全球化的起点放在对新能源车更为友好的北欧国家。这些初创企业非常重视运营,口碑不错,但也有天然的劣势,由于企业规模不够大,资源很难分散到国外。以蔚来的挪威战略为例,「周密准备,保持耐心,长期规划」 的十二字方针就能说明一些问题。正如蔚来创始人李斌所说,「现在进入全球市场,我们是一颗种子,不要寄希望这个种子可以立刻长成参天大树开花结果。」

与此不同的是,上汽乘用车出口全球的覆盖面非常广,且多点开花。上汽乘用车一开始就志在征战全球市场,这也是其转型道路上开拓的新的破局、新的道路。

作为上汽集团自主品牌出海的主力军,上汽乘用车的产品已经进入全球 80 多个国家和地区,助力上汽形成了欧洲、澳新、美洲、中东、东盟、南亚六个文化迥异的 「五万辆级」 区域市场。特别值得一提的是,MG 品牌在欧洲成熟市场的表现相当优异,今年还将大力推动欧洲市场成为上汽第一个 「十万辆」 级海外市场。

其次,抓住海外市场电气化需求,发力新能源市场。

在欧洲最主要的 11 个汽车消费市场,2021 年上汽乘用车旗下 MG 品牌新能源汽车销量达 3.3 万辆,领先 Jeep、保时捷等品牌,并夺得中国品牌第一。

同时,第一季度全球最新销量数据显示,上汽乘用车旗下 MG 品牌已经打入澳大利亚、新西兰、沙特、卡塔尔等 18 个国家单一品牌 TOP10。此外,根据欧洲汽车协会公布 2022 年 Q1 欧洲汽车销量 T0P60 榜单,上汽乘用车旗下 MG 品牌销量较同期翻了近 3 倍,拿下 0.76% 的市场份额,并超越路虎、本田等国际大牌,杀入增幅榜第 6 位,创下中国车企在欧洲市场的最好战绩。

在欧洲、澳洲等高能级市场,MG 品牌 4 月份再度创下了多项记录。在欧洲市场,以月销 4,606 辆的成绩创下月销量历史新高,旗下品牌位列英国、瑞典、丹麦等多国新能源细分市场排名前十;在澳新市场,以月销 5,102 辆的佳绩刷新了月销量纪录,并成为澳大利亚销量榜前十中唯一中国汽车品牌。

在刚刚过去的 5 月份,上汽乘用车更是以出口 4.5 万辆、同比大涨 165.6% 创下同期历史新高,以绝对优势继续连续三年蝉联中国单一品牌海外销量冠军,正成长为目前为数不多的真正全球意义上的跨国车企。

作为总部基于上海的企业,经历长达两个多月的疫情影响之后,上汽乘用车还能交出如此优越的海外市场成绩,可见其在复工复产、产业链方面的内生力和坚韧性都经历住了考验。

这是一份非常不容易的成绩。

「大航海时代」 的压舱石

众所周知,汽车制造是现代工业皇冠上的明珠。而对于车企来说,汽车制造更像种树,扎实的技术实力,以及完善的产业链布局形成的有效支撑,就是根。根深了,枝叶才能茂盛。

上汽乘用车产品能在欧洲快速铺开、全面铺开,背后也体现出了其在品质、安全、科技、环保等全球品质的一贯追求。

近期,上汽发布 「七大技术底座」,为上汽乘用车的创新发展带来强大技术体系支撑。七大技术底座包括 「上汽星云」 纯电专属系统化平台、「上汽珠峰」 机电一体化架构、「上汽星河」 氢能整车架构等三大整车技术底座,以及 「蓝芯」 动力总成系统、平台化 「魔方」 电池系统、「绿芯」 电驱动系统、「银河」 全栈智能车解决方案等四大关键系统技术底座。

基于七大技术底座,今年上汽乘用车再次落棋,基于上汽珠峰超级架构打造,全新第三代荣威 RX5 上市,在全球百万互联网车主的基础上,注定将再续 「互联网汽车」 的辉煌; 而 MG MULAN 作为全球车,基于 「上汽星云」 纯电专属系统化平台横空出世,成为上汽乘用车发力全球市场的新起点;由此,荣威和 MG 呈现出更加清晰的发展脉络。

6 月 11 日,全新第三代荣威 RX5 / 插混车型 eRX5 公布盲订预售价格,在盲订开启 1 小时订单就突破了 1 万张,10 天订单已突破 2 万张。6 年前,荣威 RX5 以 「全球首款互联网汽车」 的名义,开启中国智能汽车新时代,其系列车型在不同细分市场收获超过百万消费者的信赖。如今,全新第三代荣威 RX5 再次发力,传承经典,再造典范,实力呈现 「两大首创,三大进阶」,满足用户不断升级的新需求。

6 月 13 日,MG MULAN 正式对外发布技术亮点,除了基于上汽星云纯电专属系统化平台打造,搭载的魔方电池也应用了上汽最新的 CTP 技术。2022 年,上汽乘用车还将继续发力欧洲市场,这也是基于对 MG MULAN 在欧洲大陆的市场信心和决心。

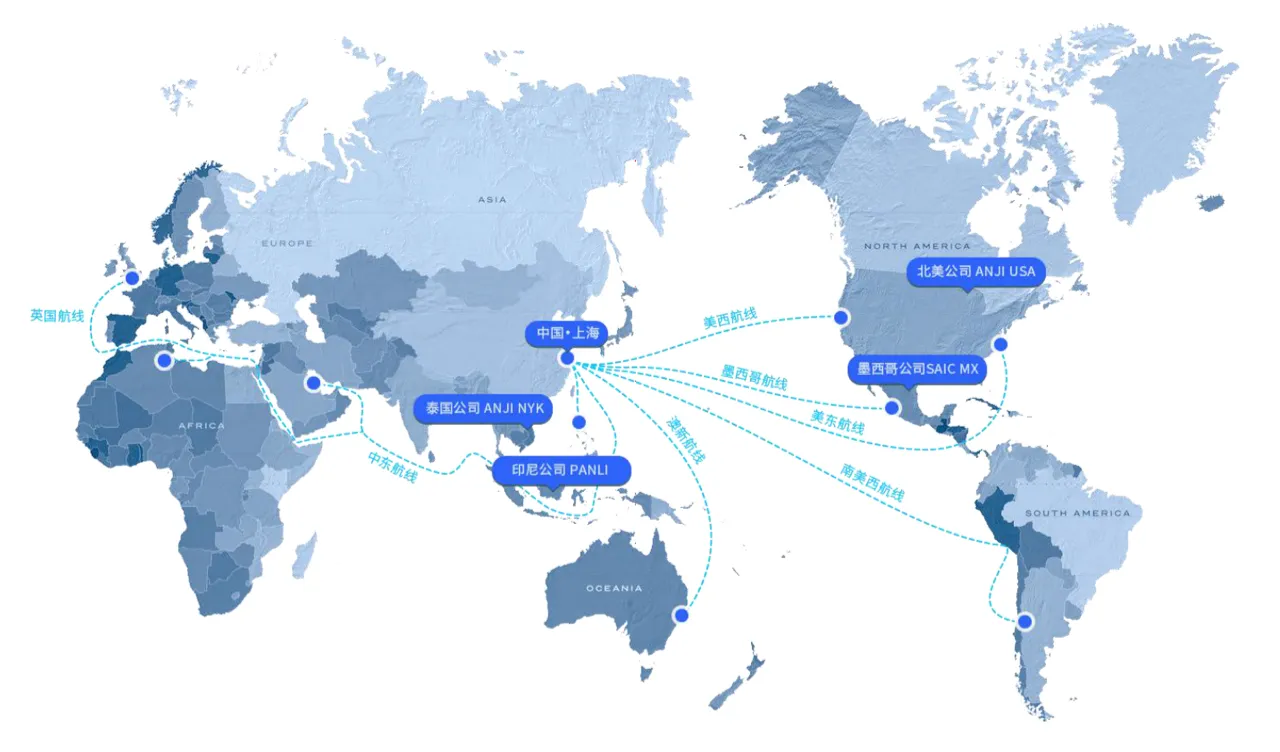

截至目前,上汽已经在海外建立伦敦、硅谷、特拉维夫 3 大研发创新中心,在泰国、印尼、印度、巴基斯坦建立 4 个生产基地及 KD 工厂;旗下华域零部件在海外拥有超 100 个生产研发基地;印尼海外多元金融公司提供汽车金融贷款及保险服务;安吉物流已经成功打造东南亚、墨西哥、南美西、欧洲等 6 条国际航线,覆盖海外 100 多个国家……

得益于这些压舱石,上汽乘用车拥有了对包括全球创新、全球研发、全球生产、全球服务在内的全球资源的助力,迎接波澜壮阔的全球化 「大航海时代」。

开启全球化之门的密码

全球化是一件复杂的系统工程,是一场旷日持久的客场作战。有人甚至将其形容为一条 「黄鹤不得过,猿猱愁攀援」 的蜀道。

联合国前任秘书长科菲・安南曾告诉宝腾汽车 CEO 李春荣,「全世界很复杂,但是 95% 的问题都是人与人的问题。」 如果不能够有系统的方案,很难走到跨国企业那一步。

的确,不同国家的市场标准、消费者需求、地理环境、营商环境、语言文化等方方面面都有着巨大的差异。它不仅有赤裸裸的商业竞争,还有复杂的政治环境,更有不同的文化意识形态,这些难以靠商业逻辑去捋顺的课题会一遍遍拷问着中国车企的决策智慧。

因此,了解当地价值观,用当地人的观念去思考问题,用当地的方式解决问题,然后坚持贯彻一条 「长期主义」 的道路,可能是唯一正确的开启全球化之门的密码。这种方式,在日本车企的全球化过程中就曾屡试不爽。比如,在东南亚市场,日系车绝不走 「拿来主义」 路线,而是根据不同国家市场的消费习惯来制定相关产品需求,一度拥有 90% 的市场份额。

在海外市场各区域,上汽乘用车产品的落地正是基于因地制宜制定差异化的发展策略。针对不同国家、不同地域的用车偏好与需求,实现产品定制,推动技术优势向产品优势转化,满足不同市场用户的差异化需求。在英国、荷兰、挪威等欧洲发达国家成熟市场,上汽乘用车以新能源车为切入点,在欧洲销售 ZS EV、eHS、MG5 Electric 等车型;在新兴市场,则侧重于探索差异化的智能网联技术。通过精准定位,上汽乘用车的产品在英国、荷兰、泰国、印度等市场受到消费者认可。

事实上,很多中国车企之所以选择以东南亚等市场打开全球化局面,某种程度上,是因为忌惮欧洲等成熟市场的严苛准入标准。比如,更高强度的正面碰撞、行人保护,以及国内没有的侧面柱撞测试。此外,欧洲针对噪音和废弃污染等问题,也制定了严苛的 E-MARK 认证。只有车辆获得欧洲国家交通部门出具的相关证书后,方可在欧洲市场销售,以确保行车的安全及环保要求。

值得一提的是,在产品品质和可靠性方面,依托 「新四化」 领域的领先科技,上汽乘用车旗下车型几乎款款满足 REACH、E-MARK 等世界造车体系中以严格著称的 「欧洲标准」。在用户尤其看重的安全方面,还曾摘下欧洲 ENCAP 和澳洲 ANCAP 五星安全认证,达成世界认可的 「双五星」 品质。

而作为从诞生之时,就打算做 「全球车」 的 MG MULAN,更是从设计之初按照世界造车体系中标准最严、门槛最高的 REACH、E-MARK 等严苛欧标研发,是中国汽车工业首款真正意义的全球车。

引入全球最高标准打造,具备全球审美、全球安全、全球环保、全球性能等多个全球品质,由此可见,上汽乘用车将借助 MG MULAN,强势开启中国汽车工业全球化的新篇章。

结语

根据《2021 中国制造强国发展指数报告》,2020 年中国制造强国发展指数为 116.02,与美国、德国等工业强国相比仍然有差距。

随着全球制造业转型升级浪潮的翻涌而来,「德国工业 4.0」「美国工业互联网」「中国制造 2025」 等战略都在提醒我们,在新一轮制造业竞争中,占据先发优势的重要性。

对于中国而言,汽车制造企业在这一轮战略竞争中,承担着中流砥柱的角色。中国企业要想成为引领全球价值链的世界一流企业,肩负起打造品牌强国的使命,就必须 「走出去」,向国际化发展。

这是中国汽车产业的破局之道。

因此,中国车企必须向在海外市场奋斗多年,已经逐渐拥有品牌溢价,甚至获得了部分海外市场定价权,开始走向微笑曲线右侧的高价值环节的优秀企业学习。

这些优秀企业中,华为、大疆是最成功的典型。

在技术实力的支撑下,华为的出海之路,背后涵盖全球化视野、全球化布局及本地化运作在内的一整套逻辑,其全球化进程之路值得中国企业深思与借鉴。根据 Dell'Oro 集团的数据显示,华为 2021 年全球通信设备市场份额排名第一,不降反增 7%,达到 28.7% 的市场份额。

从创立之初,就立志成为国际企业的大疆,则走出了一条与众不同的出海路径。凭借一流的技术、过硬的产品,与对海外市场的深刻洞察,大疆是先在欧美市场获得认可,再回到 「中国」 市场的。如今,它已在无人机、手持影像系统、机器人教育等多个领域占据全球领先地位,不但重新定义了 「中国制造」 的内涵,更为中国企业出海提供了新的镜鉴。

而作为汽车行业出海的典型案例,上汽乘用车是研究中国车企全球化绕不过去的样本。近十年来,始终坚持全球化发展战略,充分发挥集团强大的体系力和全球供应链优势,迅速串联起全球各地的产业链资源,深耕当地,通过独特的技术优势打造差异化的产品和服务,满足海内外用户需求。

从很大程度而言,上汽乘用车作为中国汽车品牌出海战略的主力军、引领者,其在全球化进程中的经验,值得全行业研讨,借鉴。